联系我们

联系我们

-

huarenshengsixue@126.com

huarenshengsixue@126.com

-

传真 :

内容提要

21世纪的临终故事充满了矛盾。许多人在医院受到过度治疗,本应陪伴他们最后一程的家庭和社区在生命末期反而被边缘化;与此同时却有更多的人得不到应有的治疗,死于本可预防的疾病,连基本止痛措施都无法获得。死亡与临终过程的不平衡与矛盾图景是本委员会的工作基础。

近几代以来,人们的死亡方式发生了很多根本性变化。人们的寿命得以延长,其临终过程也往往被延长。死亡和临终环境已不再是传统的家庭和社区,而主要转移到医疗系统领域。在生命的最后几个小时里,患者可能仍在接受徒劳或失当的治疗。

当下,家庭和社区在生命末期的作用遭到弱化,人们不再熟悉死亡和临终,失落了相关技能、传统和知识。在高收入国家,死亡与临终照护呈现失衡,而这种情况在中低收入国家也逐渐出现:人们过度关注生命末期的临床干预措施,而忽略了对临终患者更广泛的投入和贡献。

新冠疫情(COVID-19 pandemic)导致死亡在媒体报道中愈发突出,医疗系统也不堪重负。患者在极度医疗化的环境中迎来死亡,他们往往独自一人,只能与医院和重症监护室(ICU, intensive care units)里戴着帽子口罩的医护人员沟通,只能通过电子设备与家人沟通。这一情况进一步加剧了人们对死亡的恐惧,强化了“医疗服务是死亡的监管者”这一观念。

气候变化、新冠疫情、环境破坏以及高收入国家对死亡的态度,尽皆出于同源——我们误以为自己能够掌控自然,而非自然的一部分。在这个已疲于支撑现有人口的世界,大笔资金被投入为少数人大幅延长寿命,甚至追求长生不老。医疗体系和个人都在努力接受死亡的必然性。

全球哲学家和神学家都认识到了死亡对于人类生命的价值。死亡和生命息息相关:没有死亡,生命也就无从谈起。死亡令新想法与新方式得以迭代,也提醒我们自身生命的脆弱与同一:万物终有一死。正如一些哲学家和众多专业和非专业照护者所认识到的那样:照护临终者是一种馈赠。现代社会渐渐丢失了对于死亡的大部分价值的认识,但对于这些价值的重新发掘有助于提升临终患者生命末期的护理和生活质量。

在医保未实现全民覆盖的国家,患者临终前数月高昂的治疗费用是构成患者家庭致贫的主要原因。高收入国家中,人均年度医疗支出的8%到11.2%出自同年不到1%的死亡人口,这笔高额支出存在合理成分,但也有证据表明患者和医护人员都有着更高的期待,这意味着以治愈为目的的治疗往往会持续过久。

死亡和临终相关对话可能难以启齿。医生、患者或家属可能认为回避此问题而继续进行治疗是更为简单的选择,从而让临终患者接受了不当的照护。缓和医疗(Palliative care)能够在患者生命末期为患者和照护者提供更佳结果,提升生活质量,降低医疗费用,但其对主流医护服务的影响效果有限——对临终不当照护的社会问题,缓和医疗目前仅在服务提供的层面作出了回应。

死亡和临终平衡的重新构建需依赖整个死亡系统的革新——此系统中存在许多相互关联的社会、文化、经济、宗教和政治因素,决定了人们如何理解、体验和管理死亡、临终与丧亲。若采用还原主义与线性思维,而不能深入认识死亡系统的复杂性,就无法实现我们需要的重新平衡。就像在COVID-19大流行期间发生的一样,弱势群体和无权无势的人在死亡和哀伤时受到照顾不平衡的影响最大。收入、教育、性别、种族、民族、性取向和其他因素都影响着死亡体系中人们所承受的痛苦,以及他们改变死亡系统的能力。

柳叶刀死亡价值委员会大胆设想了一个更优的死亡与临终体系,本着构建一个指向死亡与临终全新可能的现实主义乌托邦的目的,提出五条原则:处理死亡、临终和哀伤的社会决定因素;接受临终不只是单纯的生理变化过程,更是人际关系及精神层面的变化过程;护理网络引领对临终患者、护理者和哀伤者的支持;死亡、临终和哀伤的日常叙事走向普遍;需重新构建死亡具有其价值这一共识。

死亡与临终体系一直在变化,许多鼓励人们调整与死亡、临终和哀伤之间关系的项目业已开展。各地团体也都对临终患者护理的相关模式和规则提出挑战,关怀社区等多种公民及社群行为模式正在涌现。政策及法律上的调整体现了对哀伤相关影响的认识,和对临终患者获得镇痛药物的支持。医院文化正在改观,开始公开承认死亡与临终的存在;医疗服务体系开始与患者、家属及公众在相关事宜上展开合作,并将对临终患者的整体护理纳入医疗服务全程。

这些革新还不足以改变整个体系,但在过去的三十年之中,印度喀拉拉邦(Kelara, India)已经构建出一个极接近本委员会所主张的现实主义乌托邦的体系。在喀拉拉邦,数万人自发参与了一场广泛的社会运动,同时补充以政治、法律和卫生体系改革,令死亡和临终重新成为社会关注焦点与社会责任对象。

为从根本上改变死亡体系,我们提出一系列建议,作为政策制定者、卫生保健和社会关怀体系、民间团体、社区应尽快采纳的进一步行动指南。人们应当认识到:死亡和临终不仅是正常的,而且有其独特价值。对临终患者及哀伤者的照护应当重新平衡,我们呼吁全社会的人们为这一艰巨事业行动起来。

报告要点

21世纪的临终情形充满矛盾。一方面,许多临终患者在医院接受过度医疗;另一方面,更多的临终患者却得不到充分的医疗和基本止痛措施,死于本可预防的疾病。

今时今日,死亡、临终和哀伤之间的关系已经失衡。卫生保健机构成为许多人的死亡场所。随着家庭和社区被边缘化,二者为死亡、临终和哀伤提供支持的熟练度和自信心走向式微。人情和关系正在被专业人员和协议所替代。

气候变化、新冠疫情、人类战胜死亡的意图,皆出于同一源头——我们误以为自己能够掌控自然,而非自然的一部分。

对死亡和临终的重新平衡依赖着死亡体系的革新。死亡体系包含许多具有内在联系的社会、文化、经济、宗教和政治因素,这些因素决定着人们对死亡、临终、丧亲的理解、体验和处理方式。

无权无势的临终患者和哀伤家属是照护失衡最大的受害者。

柳叶刀死亡价值委员会提出了现实主义乌托邦的五条原则,为如何看待死亡与临终提供新视角。这五条原则是:处理死亡、临终和哀伤的社会决定因素;接受临终不只是单纯的生理变化过程,更是人际关系及精神层面的变化过程;由护理网络引领对临终患者、护理者和哀伤者的支持;死亡、临终和哀伤的日常故事逐渐普遍;死亡被理解为有其价值所在。

如今,全球许多地方已经认识到要转变人们的死亡与哀伤观念,并为这一艰巨任务付诸行动。社区团体将死亡、临终和哀伤重新作为社会关怀。限制阿片类药物可得性的政策正在转型。卫生专业人士与患者、家庭谋求合作。但这些还不足够。

要想死亡、临终和哀悼之间的关系重归平衡,就要从根本上改变死亡体系。这项艰巨事业人人有责,包括国际组织和各国政府。本委员会将会持续进行相关工作。

引言

“死亡是一切的中心,但我们却试图将死亡贬至到生活的边缘——多么可悲。”

艾莉芙·夏法克(Elif Shafak),土耳其小说家

柳叶刀死亡价值委员会认为:我们与死亡和临终的关系已经失衡。委员会提议应重新平衡这一关系,而重新平衡的核心是临终者、家庭、社区、卫生保健、社会照护系统以及更广泛的公民社会之间的关系与合作。

在高收入国家,死亡和临终的不平衡源于居民临终环境从家庭、社区、亲密关系和文化到卫生保健系统的转变。卫生保健对临终照护自然有所作用,但临终期的医疗干预往往过度[1,2],且忽视临终者家人与朋友的重要作用[3],增加了临终者本人的痛苦[4,5],也消耗了本可以用于满足其他需要的资源[6]。这种情况还正以一种现代殖民主义的形式向中低收入国家蔓延,在中低收入国家造成更加严重的失衡——对此本报告将进行详细阐述。

在中低收入国家,死亡和临终的不平衡在于富人获得过度的照护,但占人口大多数的穷人却很少、甚至得不到任何关注——缺乏相应的药物,痛苦难以缓解——在柳叶刀缓和医疗与疼痛缓解全球推广委员会(The Lancet Commission on Palliative Care and Pain Relief)的调查中,这一现象得到了显著呈现[7]。富人过度治疗,穷人无人问津,二者的悖谬乃是全球健康和团结之耻。

读者可能会对“柳叶刀死亡价值委员会”这个称谓感到疑惑。这一名称起源于《柳叶刀》成立“生命价值”相关委员会的计划。古语有云,善始善终。委员会的名称其实发人深省,能帮我们在一个死亡价值总被否认的大环境里逆流而上,去构建对它的认识。关于死亡价值,最简单说法是“没有了死亡,每一次出生就都是一场悲剧”——在这个无比拥挤的世界里,我们正处于这种悲剧的边缘。而在本报告中,我们更是深入探讨了死亡的多种价值。

本委员会的工作开始于新冠疫情来临之前,而疫情让死亡在人们的日常生活中出现得越发频繁。戴着呼吸机走向生命的终点,身边的护理人员全套口罩防护服包裹得严严实实,只能通过电子屏幕与家人交流,这便是医疗化死亡的终局。但即使在高收入国家,也有许多人几乎未经治疗地死在家中;而在中低收入国家,则有数十万人死前没有得到卫生专业人员的照护。2020年和2021年,许多国家的医疗服务已经透支。委员会试图洞悉:在死亡和临终如此重要的情况下,人们对死亡和临终的态度是否会改变——也许,民众对死亡的接受度及对其不平衡状态的认识会有所提高。

2021年的尾声即将到来,而至此,我们并没有看到这种变化的迹象。事实上,我们看到的恰恰相反:政府只优先考虑减少死亡数量,而非缓解临终者的痛苦;呼吸机和重症监护受到极大重视,而缓和医疗则很少被关注;丧亲之痛无人在意;对死亡和临终的焦虑似乎有所增加[8,9];死亡和临终进一步归入卫生保健范畴,而家庭和社群则被排除在外;我们也讲述了许多医生的故事,他们为抵御新冠疫情以外因素造成的死亡而加倍努力。疫苗的巨大成功或许进一步助长了“科学可以战胜死亡”的幻想。对死亡和濒临死亡态度变化的学术研究目前有限,仍处早期阶段,但历史学家尤瓦尔·赫拉利(Yuval Noah Harari)由此发问——这次疫情是否会改变人们对死亡和临终的态度?人类的收获将是什么?“我们很可能需要投入更多的努力来保护人类生命。我们需要更多医院、更多医生、更多护士。我们需要储备更多呼吸机,更多防护装备和更多检测工具[10]。”

新冠疫情爆发之初,我们以为这份死亡价值报告或许不会在数百万人死亡之时受到欢迎,但如今我们的观点恰恰相反:疫情让这份报告更有意义,其建议将有助于我们更好地应对下一次疫情。

虽然疫情似乎没有提高人们对死亡的接受程度,但人们对生态危机(包括气候变化)的关注却随之迅速上升。2021年11月在格拉斯哥举行的年度联合国气候变化大会COP26(缔约方大会)吸引了前所未有的媒体目光,也敲定了迄今为止最为有力的减碳减排承诺——虽然这些承诺尚不足以防范气候变化对健康造成的严重伤害。这一领域所受关注增加的原因有很多,新冠疫情提醒我们:人类是自然的一部分,而非自然的掌控者。此次疫情和生态危机的源头都在于我们缺乏对人与自然关系的认识,对自然环境造成了破坏。委员会认为,逃避死亡、追求大幅延长寿命,本质也是因为没有认识到人类是自然的一部分;财务成本、碳消耗都与高价照护密切相关,因此生命末期治疗是卫生保健体系碳排放的重要来源。如果将卫生保健比作一个国家,其全国温室气体排放量将位列世界第五[11]。卫生系统碳排放量应当在本世纪中叶下降到净零,但不幸的是,大多数卫生系统碳排放量还在上升[12]。延伸讨论1进一步讨论了气候变化与生态危机、死亡、临终之间的关系。

报告结构

报告的第1部分界定了委员会的覆盖范围和研究方法,包括局限性和本报告未涵盖的内容。

第2部分简要介绍了21世纪死亡和临终的相关事实和数据。委员会认识到,对死亡和临终的重新平衡有赖于整个死亡系统的改变:多个相互联系的社会、文化、经济、宗教和政治因素决定了人们对死亡、临终、哀悼的理解、体验和管理[20]。

第3部分介绍了死亡系统的概念。

第4到10部分描述了现有的各种死亡系统,涵盖哲学和宗教基础、历史渊源、权力和不平等的影响、家庭和社区的作用、消费主义和选择、卫生保健的主导地位以及经济学的重要性。

在对历史和现有的死亡系统进行研究后,第11部分使用情境规划法,设想了死亡与临终的五种未来合理可能。

第12部分概述了“现实主义乌托邦”的特征[21]。这一概念由美国哲学家约翰·罗尔斯(John Rawls,1921-2002年)提出,其原则与委员会的愿景有共同之处:以可实现的方式改变死亡与临终。委员会所设想的是一种全新的未来,其中的生命、福祉、死亡和哀伤都处于平衡状态。

委员会认识到“现实主义乌托邦”的创建依赖于死亡系统内的许多改革,因此第13部分讨论死亡系统改革为何存在困难,又有哪些可能方向。该部分还举例说明了死亡系统中正在进行的改革。

第14部分详细地、批判性地介绍了南印度喀拉拉邦的临终模式,它是目前现存死亡系统中,最接近委员会所描述现实主义乌托邦制度的系统。

第15部分列出了委员会的改革建议,而最后的第16部分提出了委员会为实现这一变革将采取的下一步措施。

第1部分:领域和方法界定

冲突、事故、自然灾害、大流行病、暴力、自杀、疏忽或疾病,种种因素都有可能导致

死亡,但本委员会特别关注以下这段时期:个体患上末期疾病或受伤,直到死亡,再到遗属生活因哀悼而受到影响的时间段。我们不针对具体疾病、条件或年龄组展开讨论,而是用一系列例子展现此挑战之深广。这些例子并非意在完整系统、略无疏漏地详述一切,只希望阐明问题的一角。我们采用了一系列不同的材料,从案例研究与回顾到国家数据集与实证工作,在检索文献时也采用范围界定的方法,而非系统性方法。

本委员会的成员来自世界各地,但报告中的大部分证据来自高收入国家。我们所描述的问题和可能性对所有情境都有参考价值。

本委员会成员(见本报告结尾)包括多名卫生健康专业人士和社会关怀专业人士、多名社会科学家、多名卫生科学家、多名经济学家、一名哲学家、一名政治科学家、多名患者、一名照护者、多名宗教领袖、多名活动家、多名社区工作者和一名小说家。

我们承认死亡、临终和哀伤经历的多样性,也承认种族、性别、性取向、贫困、残疾、年龄和许多其他潜在的边缘化形式影响着这些时期的经历和结果。人们的生活和身份在上述方面错综复杂,因此社会边缘化很少由单一因素造成。我们尝试以民众、委员会成员和作者的身份自我反思,以了解自身世界观、文化背景、身份、专业学科和经历如何决定我们的观点和行动。为呼应本报告的包容精神和反思精神,整篇报告中,我们尽量在最广泛、最具包容性的意义下运用术语——诸如人、居民、患者、家庭、照护者、疾病、社群、关系以及其他许多词汇,都应在此背景下理解。

虽然每位委员都分享了关于死亡和哀悼的个人经历,但我们也明白,报告中包含的患者和照护者的声音还远远不够。还有许多声音我们没有听到,但我们认为这份报告是对话的开始,也希望报告出版后能听到更多的声音。

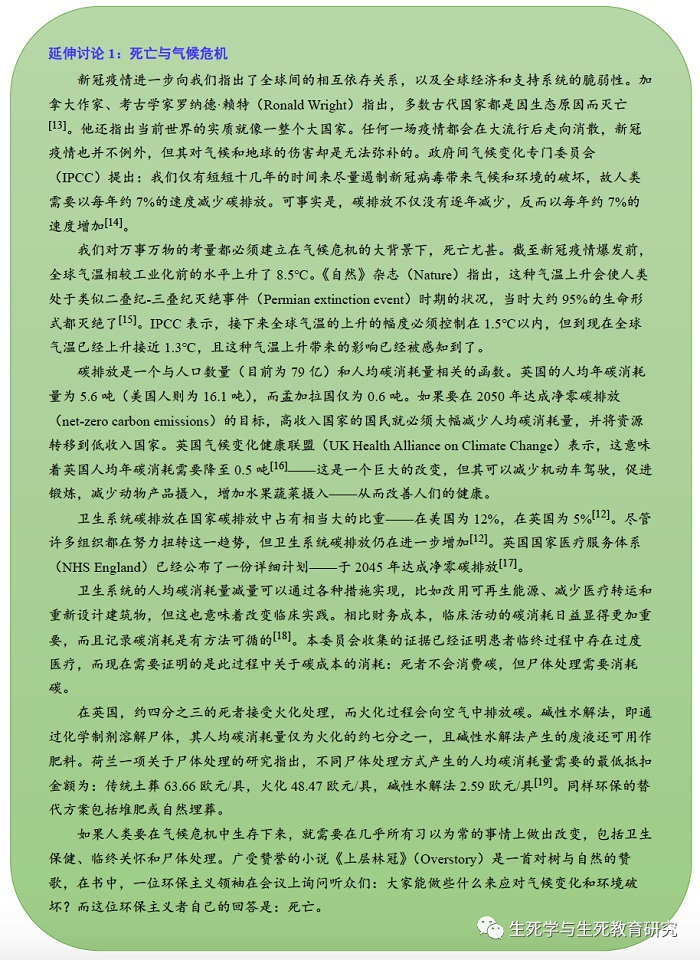

我们选择“卫生保健专业人员”一词来表示在卫生保健机构工作的所有人员,包括医生、护士和协同医疗专业人员,但也承认这些群体内部存在明显的方法和实践差异。我们十分欣赏社会关怀专业人士在人们临终时所发挥的作用,也很认可许多国家卫生健康和社会关怀相互依存的关系。过去三年中,委员们进行了三次线下会面,经常举行线上会议,并通过电子邮件定期进行沟通。我们委托其他作者撰写工作文件,参考了许多知识和理解的信息源。本报告的各位作者之间存在部分观点的分歧,我们在论证中并不追求共识或统一,而是试图捕捉委员们之间的张力。图1显示了一系列议题上的共识和分歧,包括协助死亡,我们预计委员们会在这个问题上产生分歧;但与激烈的辩论给人的感觉相比,我们之间的共识实际上更高。

本委员会建立了一个开放网站,内含70多份有关于死亡和临终的相关背景文件,本报告中的大部分内容都是这些条目的改写和浓缩。该报告迄今经历了五次重大调整,其中两次

图1:委员会成员对有关死亡与临终陈述的同意/不同意程度

并非所有成员给予反馈:共14名成员参与调查。

是在第一轮编辑和同行评审之后所进行。死亡和临终是两个区分明确、层次多样、且均带有文化色彩的概念。死亡可以简单认为是生命的结束;可以是健康的反面——尽管本委员会认为死亡是健康的;可以是一种象征——以骷髅或死神为典型;可以是一种失败(许多人会希望医生或卫生保健专业人员把死亡视为一种失败,以激励他们尽其所能战胜死亡);可以是对道德败坏的惩罚;可以是对生活痛苦的逃避;可以是一条门路,通往天堂、瓦尔哈拉神殿、涅槃(Heaven, Valhalla, Nirvana)或许多其他宗教和文化描述中的永恒幸福,或者通往某种地狱;可以是周而复始循环的一个重要部分。

本委员会在使用死亡和临终这两个词时,所使用的基本是其狭义定义。我们认为临终是一个不为特定时间框架所框定的过程,人们的临终可能持续几年、几个月、几天、几小时、几分钟或几秒钟。我们把死亡理解为一个事件,但随着近来的技术变化,过去预示着死亡的器官衰竭,如今也可以通过替换器官来扭转局面——这意味着死亡是一个不断发展的复杂概念。对死亡界定标准的国际共识定义,自近十年以来方始商讨[22]。

定义“死亡”

2014年,世界卫生组织召开了明确死亡标准特别任务小组的第二次会议并达成共同意见[23]——即医学技术使得生与死的界限逐渐模糊。会议总结道:尽管死亡有多种方式,包括脑死亡和心肺死亡,但是它们最终都会导致不可避免的死亡状态。因此,心肺死亡和脑死亡殊途同归,结果相同。死亡的定义依赖于特定的临床体征,如反应缺失,脉搏消失,呼吸停止,以及瞳孔反射消失。

世卫组织指南所涉及到的死亡均发生在医疗机构内,或伴有专业照护,并以专业人士判断的临床体征为基础。然而,世界上真实发生的大部分死亡都缺少临床监督,逝者体征和症状描述是出自了解死亡或死亡过程、具有相关经验的非专业人士之口。人们对死亡的认知往往与特定文化的传统、仪式以及丧葬活动联系在一起[24]。延伸讨论2描述了在马拉维农村一些地区,村里老人以及村长代表是如何确认死亡的。村长认定了死亡发生后,大家就会开始守夜和哀悼的仪式。

第2部分:关于21世纪死亡和死亡过程的事实和数据

乍一看,过去30年的人口死亡率变化趋势似乎宣告了人类一大成功——全球预期寿命稳步提高,从2000年的67.2岁上升到2019年的73.5岁[25],且在中低收入国家有重大突破。这一成果主要是因为传染性疾病、孕产妇以及新生儿疾病和营养不良造成的死亡数下降[26]。但是健康预期寿命(自我报告的良好健康状态生活的时长)却并没有与整体预期寿命的延长步调保持一致:人均处于亚健康状态的时间从2000年的8.6年增加到了2019年的10年[25]。

在许多高收入国家,过去十年里预期寿命已不再增长,甚至在某些情况下呈负增长。在英国,从2011年到2020年,预期寿命增速放缓,并且在最贫困10%人口中出现了女性预期寿命的下降[27]。在美国,从1990年到2000年,受正规教育年限少于12年的女性群体的预期寿命也有所降低[28];同时美国年轻群体(10-65岁)的预期寿命也降低了,这可能映射了当时阿片类药物泛滥的现象[29]。2021年即将结束之际,新冠疫情却远未结束——对中低收入国家尤其如此。疫情对预期寿命的影响还将持续,大部分国家没有进行过相关测评——但是总体预期寿命的降幅可能不止一年。美国已有数据显示,在2018年到2020年之间,预期寿命降至76.87岁,减少了1.87年。各群体之间预期寿命下降的程度不一:西班牙裔人群预期寿命下降了3.88年,非西班牙裔黑人下降了3.25年,而非西班牙裔白人则下降了1.36年[30]。在英格兰,在2019年男性和女性预期寿命分别为80岁和83.7岁,到了2020年则分别降至78.7岁和82.7岁,大约回到了十年前的水平[31]。且在美国,贫困人群预期寿命下降情况最为严重[32]。

在许多中低收入国家,因为感染、孕产和围产所致死亡的减少,非传染性疾病致死的比重有所上升。在孟加拉国(Bangladesh),1986年非传染性疾病致死的人数占总死亡人数的10%,但到2006年已超过75%,可见转变之迅速[33]。这种变化给本就捉襟见肘的卫生服务带来了新的挑战。非传染性疾病得到彻底治愈的可能性微乎其微——与传统医疗相反,针对非传染性疾病的干预措施必须侧重预防、减少伤害和自我管理,人们必须意识到这些慢性病具有复杂的社会决定因素。

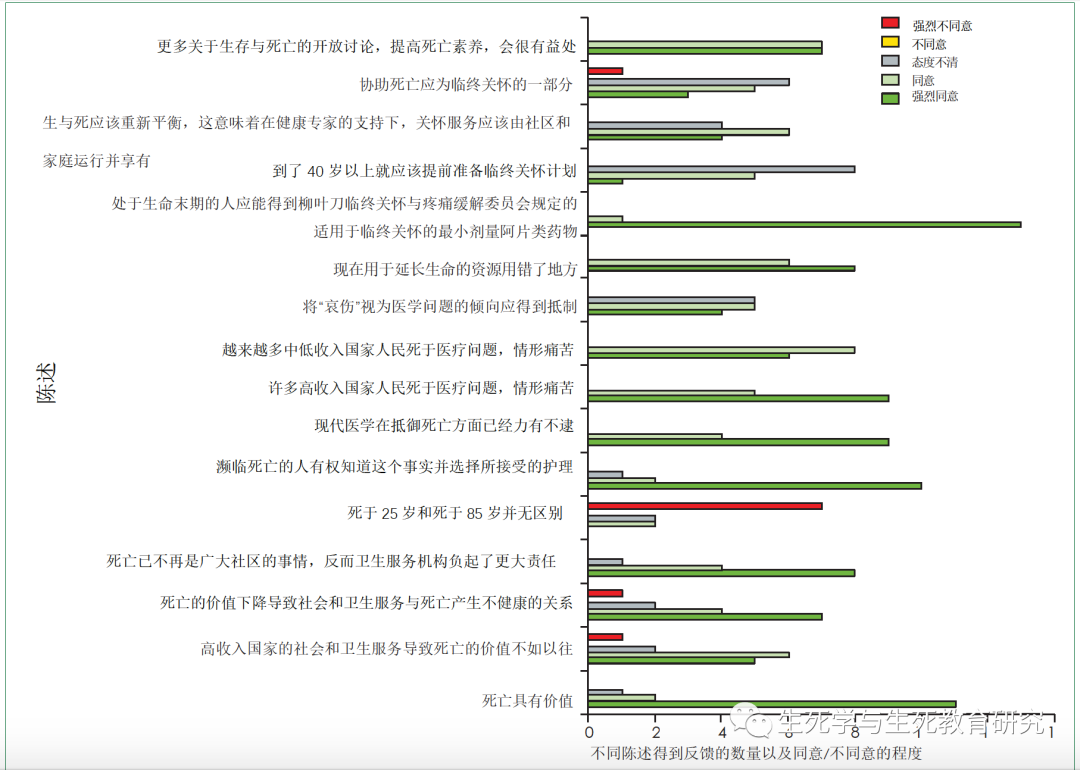

表1揭示了以委员会成员所在国为代表的七个国家的死亡率、预期寿命、死亡原因、健康相关性严重痛苦以及不平等程度,这些国家从高收入到低收入不等。结果说明了在全球化背景下,各国在上述维度之间仍然存在着差异。马拉维(Malawi)的预期寿命比英国(the UK)少20年;感染、孕产、围产以及营养不良所致死亡在中国(China)占4%,但是在印度(India)占26%,在马拉维(Malawi)占60%。每年有几十万例的死亡与健康相关性严重痛苦(根据《柳叶刀》缓和医疗与疼痛缓解委员会报告中的定义[7,40])有关。

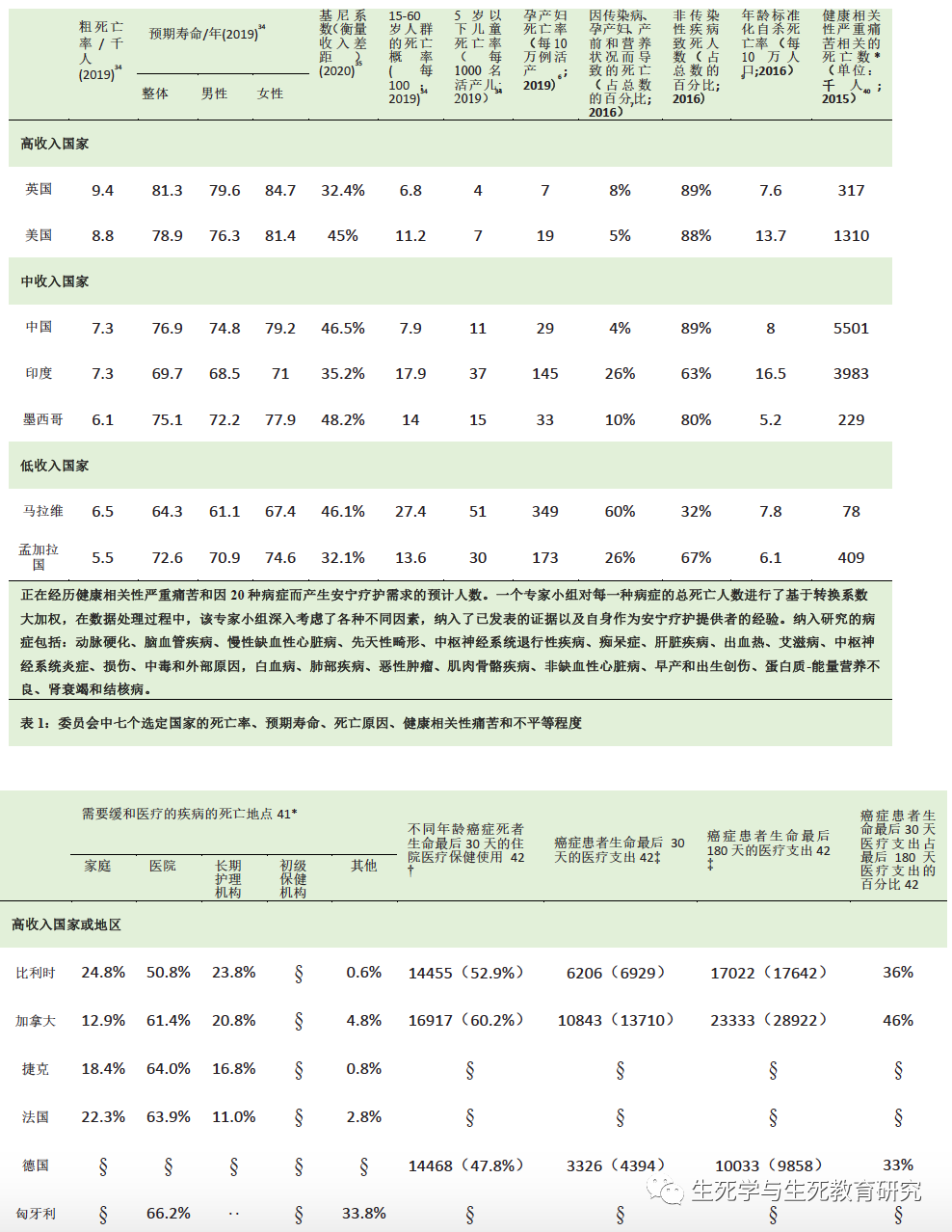

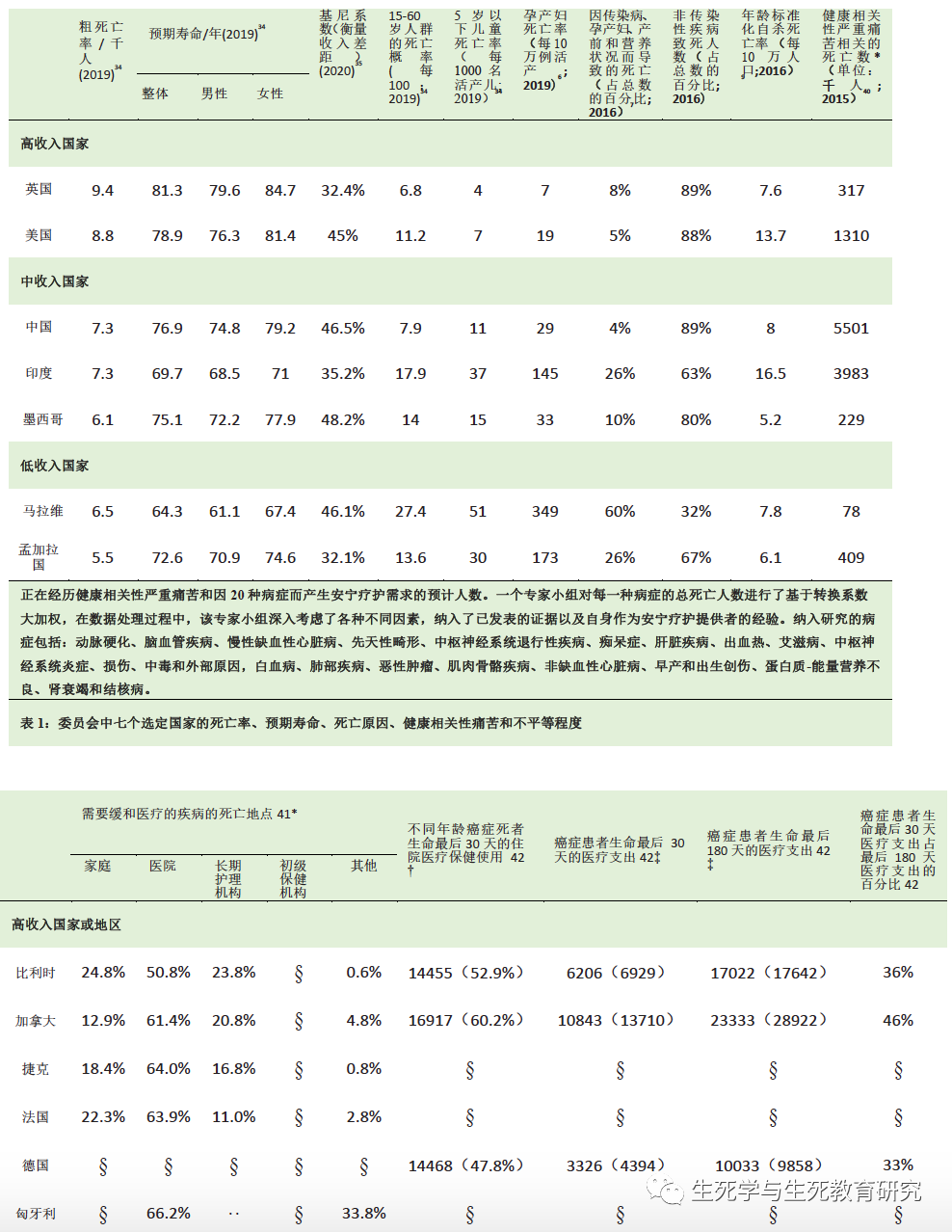

表2显示,在大多数中高收入国家,死亡更常发生于医院或者其他机构,如疗养院或养老院;而低收入国家的相关数据有限。死亡地点的变化——从家庭到医疗机构——是最近才出现的趋势,主要发生在上一代人群中。

延伸讨论3对比了印度的两种死亡:一种是两个代际前常见的突然死亡——为此,包括儿童在内的整个家族,会在家里围着死者举行各种仪式;另一种是发生于ICU的现代死亡,更缓慢且痛苦,且患者的至亲都无法探视。

表2还提供了临终年医疗支出的一些细节。众所周知,许多国家的医疗保健支出较高、在一个人生命的最后一年更高。这些数据描述了6个高收入国家临终患者在最后6个月的医疗支出,可以发现,与死亡前6个月的支出相比,死亡前30天的支出高得不成比例。

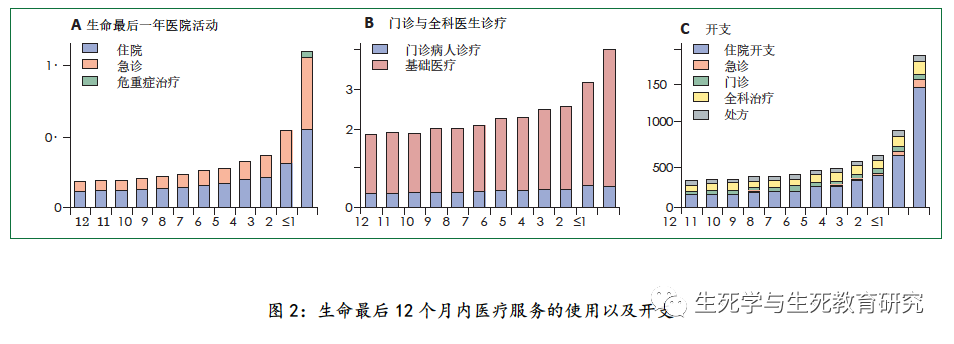

图2:生命最后12个月内医疗服务的使用以及开支

(A)住院治疗;(B)基础医疗与门诊医疗;(C)按开支类型分类的总开支

经英国医学杂志(BMJ)出版集团许可,转自卢塔(Luta)及其同事。

图2显示了英格兰(England)患者在生命最后一年对医疗服务的使用情况:临终年全年住院和急诊患者稳步增加,并且在临终月骤增[43];也是在临终的最后一个月,出现了住进ICU的患者。但是,这些在临终月新增的医疗服务到底是为患者以及其家属带来了好处,还是实际增加了其痛苦,仍值得商榷。医疗费用也在临终年全年增加,同样在临终月骤增,大部分费用来源于医院护理。该研究的作者还指出:“卫生保健的使用和费用随着死亡年龄的增加而减少,且男性、癌症患者以及多合并症患者的临终卫生保健花费更大[43]。”

本报告在关于死亡系统经济学的部分总结了更多研究,这些研究为生命最后几周的医疗支出大幅增加趋势提供了依据。一些研究判断这个阶段的治疗,例如对濒临死亡的患者提供人工营养[44],在临终月进行化疗[4],或者在生命末期进行抗菌治疗,都是徒劳的[2]。生命末期的过度医疗属于一种形式的医疗服务过度使用,即提供可能弊大于利的医疗服务,这种现象构成更广泛和普遍的挑战[6]。

见证当今临终过程

“我以前并不知道可以在家里照顾患者,但是我还是开始在家护理即将去世的人。我的母亲已然进入弥留阶段,但是医院觉得还没到时候。因为床位有限,医院只好来来回回地把她送回家又接回医院,这实在太痛苦了。尽管我们此前从未在家里照顾过病人,我仍然觉得这样能给她更好的照顾,就把她带回了家……我一直对母亲精心照顾,直到她在家中去世。这对每个人,包括她的家人和我自己都是一段珍贵的经历。”

——来自澳大利亚的逝者家属[45]

在过去的七十年里,死亡与临终已经发生了深刻的变化——不仅是在中高收入国家,低收入国家中也逐渐显露这一趋势。家庭、社区、专业人员、机构、国家和宗教发生了角色转变,现代人主要在医疗环境下迎接死亡。但人们可能不知道,其实还有其他等待死亡降临的方式——例如延伸讨论3中的描述。在重症医疗的大环境下,死亡和濒死仅仅被视为特殊临床问题,并简化还原成了一系列列独立的生物医学标记和化验结果。明明已是无力回天,患者还要被施以各种干预措施,直到生命的尽头。由这造成的痛苦却鲜有人关注[46]。

医疗保健系统成为当代死亡环境的主旋律,家庭和社区只得靠边。与其说死亡为人们所否认,不如说,死亡是从人们的生活中消失了。两代人以前,大多数孩子还能见到逝者的尸体;而现在,濒临死亡的人会被迅速送往医院或临终关怀医院,人们可能到活到四五十岁都没有见过死人。人们逐渐丧失了用来支撑和应对死亡的语言、知识和信心,转而增加了对医疗服务的依赖。死亡的社会和文化背景对于那些悲伤的人必不可少——可以为他们提供信念、联系和终身支持,但这些本该有的支持,现在却有消亡的风险。家庭和社区能给濒临死亡的人或悲伤的人带来的凝聚力、仪式和传统,还有长期的相互支持,都是医疗专业人员无法取代的。外科医生阿图·葛文德(Atul Gawande)在他的《最好的告别》(Being Mortal)一书中写道:“将死亡纳入医疗进程是最近几十年才开始的,时间不长,但就目前来看,这种做法终将一败涂地[46]。”

新冠疫情中我们可以看到孤立无援的、原子式死亡和丧亲之影响。由于强制隔离的措施,悲痛中的家属不能跟患者相聚,没法好好告别,患者只能在孤独中告别人世。这种情况在未来会越来越严重。

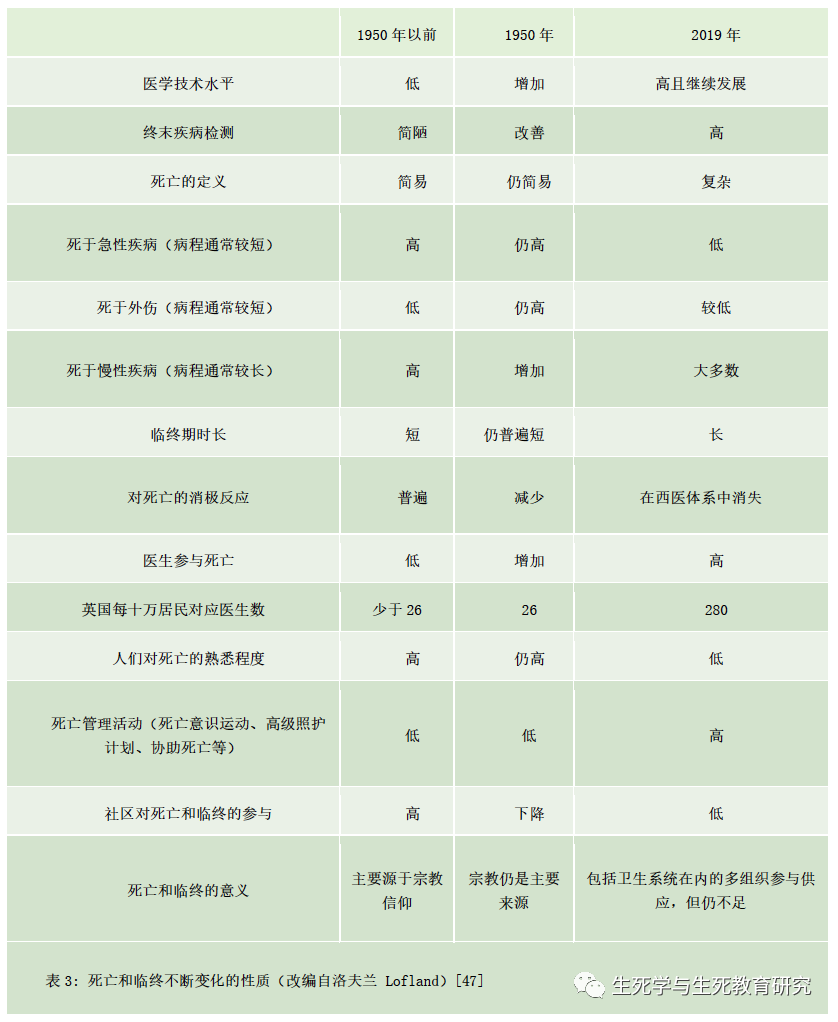

表3改编自社会学家林恩·洛夫兰(Lyn Lofland)的文章,总结了过去70年中死亡与临终的变化趋势[47]——死亡的定义越来越复杂[23],临终医疗技术也日趋复杂。现如今,死亡主要由慢性疾病造成,这也意味着濒死状态会持续少则数周、长则数年的时间。随着人们对死亡和临终了解程度的降低,越来越多国家正在开展旨在提高人们对死亡过程的认识和掌控的活动。洛夫兰认为,我们已经进入了“生物学蓬勃发展”的时代[47]。

奇怪的是,虽然死亡和临终逐渐医学化,但疼痛等症状却并没有相应地通过循证的方式,以较低成本得到缓解,临终的缓和医疗也没有得到普及。虽然缓和医疗服务已在部分国家得到发展,但据世界卫生组织估计,全球只有14%的缓和医疗需求得到满足[48]。《柳叶刀》缓和医疗与疼痛缓解委员会指出,阿片类药物的获取在全球范围内存在严重的不公平[7]。虽然临床干预、技术和机构护理在不断增加,但人类受到的痛苦不减反增。

在21世纪,不同人的死亡天差地别,无法一概而论。许多人在医院里接受了过度治疗,而家庭和社区则处于临终过程的边缘地位,与此同时,还有更多的人根本得不到治疗,死于本可预防的疾病,连基本的疼痛缓解也没有。当今世界死亡和濒死的不平衡和矛盾图景之现状是本委员会报告的根据。

第3部分:死亡系统

对21世纪的多数人而言,医院即是临终的场所,但死亡和临终不平衡的病根并不仅仅在于医疗保健服务。死亡和临终是生命的内在组成部分,是一种普遍的存在,社会长久以来也一直在尝试理解它,尝试赋予其意涵。文化人类学家和精神分析学家欧内斯特·贝克尔(Ernest Becker)(1924-74)在其获普利策奖的《拒斥死亡》(The Denial of Death)中提出,对死亡的恐惧是文化、宗教、艺术和人类行为的主要驱动力[49]。更广泛的社会文化、政治和

经济背景则决定了人们死亡和哀伤的方式、地点和原因。

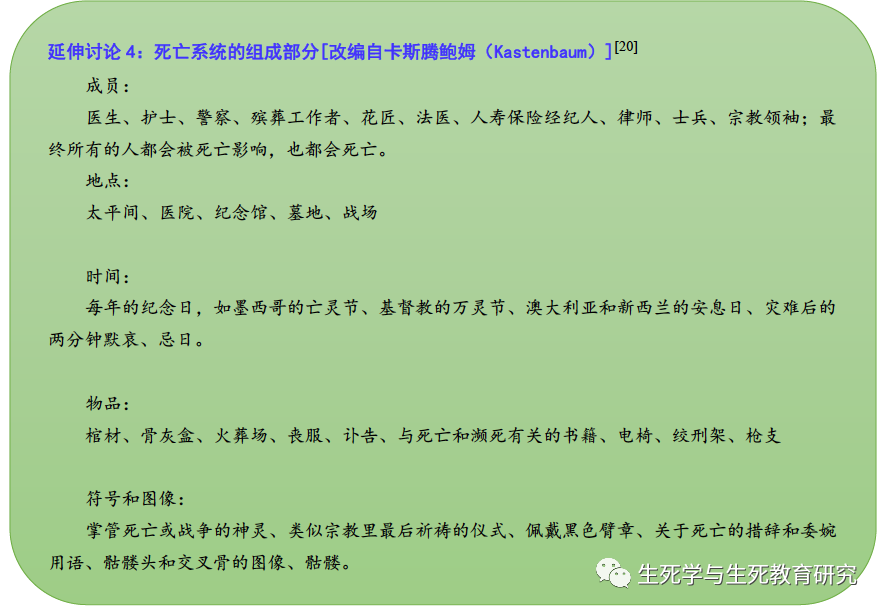

罗伯特•卡斯腾鲍姆(Robert Kastenbaum)首先提出死亡系统概念,将其描述为“人际、社会物理和象征性的网络,社会藉此以调节个人与死亡的关系” [20]。死亡系统是理解、规范和管理死亡及临终的方式,或隐晦或明确地决定了人们在哪里死亡、临终者及其家人应该如何应对、尸体如何处理、人们如何哀悼,以及死亡对该文化或社群意味着什么。死亡系统由社会、文化、宗教、经济和政治背景决定,并随着时间推移而演变。一种文化的死亡系统对来自其他系统的人来说,可能显得很奇怪,甚至令人厌恶[50]。延伸讨论4描述了死亡系统的一些组成,如人群、地点和符号;延伸讨论5描述了死亡系统的功能,包括照护临终者和赋予死亡意义等。

卡斯滕鲍姆(Kastenbaum)的作品以英国为中心,但所有文化都有其死亡系统。研究人员探索了斯堪纳维亚半岛北部(Northern Scandinavia)萨米原住民(Sámi people)的死亡和临终,他们的结论是:尽管不同文化的核心概念有所不同——萨米原住民死亡系统以季节变化和人际关系作为时间流逝的维度,而非科学计时法——卡斯滕鲍姆(Kastenbaum)的模型仍是理解这种死亡系统的有效工具[51]。同样,有研究者发现,中国农村老人为死亡做准备时的任务、仪式、意象、意义和角色也与卡斯滕鲍姆(Kastenbaum)结构有广泛共鸣[52]。

从系统角度理解复杂或所谓“恶劣”的现象,是理解和干预肥胖[53]、流浪[54]、性别不平等等问题越来越需要的一种方法[55]。2006-2017年任世界卫生组织总干事的陈冯富珍女士谈到,人类需要从“整个政府和整个社会”的角度来应对这些复杂问题[56],也正是意识到还原论收效甚微之后,人们才开始转向这些新方法。死亡系统是许多复杂适应性系统中的一种,不同适应性系统在社会中交叉并存,包括初级保健服务、教育系统、金融体系、家庭和社区等等。复杂适应性系统有着多个决定性特征,其中最重要的是:它们不遵循线性因果关系,也无法用简单方式解决问题。

这种系统存在于个人、社会、政治、宗教和经济驱动因素相互作用的复杂网络中。一个复杂适应性系统如何运作,又要如何对其进行干预,是不能通过将其简化为线性部分之和来解释的[57],因为系统行为是突发且不可预测的。正是复杂系统各部分之间的关系最能提示我们其整个系统如何运作。复杂系统不是封闭的,它们有模糊的边界,并与环境和其他系统相互作用;它们会随着时间推移而适应、变化和发展——死亡系统正是如此。在系统中某一点上的小干预或小变化可能会在另一点上产生相当大的意外后果,也就是蝴蝶效应。复杂的适应性系统经常通过微调以达到某个特定目的,并通过负反馈确保该目的能够持续达成。正反馈路径也有可能出现,就会导致行为或结果的突然转变。

每个社会和文化的死亡系统都是独一无二的,但表1和表2中描述的趋势表明,不同系统中逐渐出现了共同的普遍模式。在医院里死亡的人数越来越多,意味着见证或处理过家中死亡的人越来越少。经验和信心的缺乏导致了正反馈循环,会加强人们对机构临终护理的依赖。医疗文化、诉讼恐惧和财政资助共同助长临终期间的过度治疗,进一步增加了机构死亡,强化了专业人士必须管理死亡的认识。社会习俗影响着诊所和重症监护室里的谈话,延续着不公开讨论死亡的传统。机构关起门不予以公开讨论的死亡越多,社会对死亡和临终的熟悉程度就会更低,理解就会更浅薄。

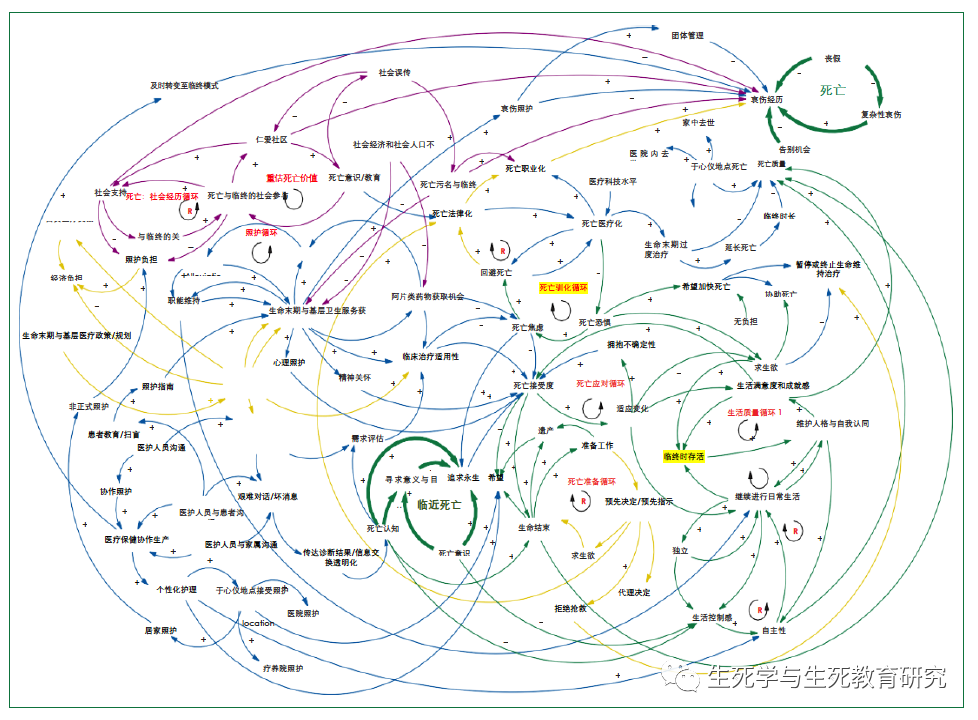

图3以死亡系统的一大方面——临终关怀系统为例,突出了其复杂性、非线性以及正负反馈循环的存在。该因果关系图通过强化性和平衡性反馈环路,展示了临终系统的非线性和动态性。图中箭头表示变量之间的相互作用,而正负符号表示极性。该示意图围绕两大关键事件——濒临死亡(基于对死亡的认知)及死亡本身——展开,重点关注患者对死亡轨迹的体验,亦纳入了家属和非正式照护人员的体验。该图不仅限于生理学范畴,而是涵盖了功能运作与医疗能力,包括福祉水平和实现能力[58,59]。完整的死亡系统示意图还将涵盖更多内容,如死亡预防系统和丧葬习俗。

图3: 生命末期系统动态示例

第4部分:死亡系统的哲学和宗教基础

许多哲学和宗教都将生与死看作循环的一节:死亡并非终结,而是通向生命下一阶段的大门。轮回(Samsara)这一概念——出生、成长、死亡、重生, 世代流转——为几大世界宗教所共有,如印度教(Hinduism)、耆那教(Jainism)、锡克教(Sikhism)和佛教。死亡和重生的循环取决于业力(karma),即一个人今世的所作所为会影响到彼诸来生。

相信生者和死者世界之间的连续性、相信死者继续存在并可与之互动,是许多信仰体系的基础。相信已故者持久存在、他们与生者会持续互动,是非洲本土哲学的一个决定性特征,奠定了一切精神生活的基础[61]。祖先并不飞升成神,而是以在世时的种种形象存在[61]。生者和死者的相互联系是许多非洲死亡系统的一个关键特征,死者仍然存在,活跃在生者的生命中[62]。

在新西兰毛利人(Māori)的传统中,一层名为ārai(字意为“屏障”)的薄纱分隔出现实世界和形而上的世界,而临终者必须穿过它[63]。这一转换是被称为whānau的,患者的“大家庭亲属”,在患者临终阶段的照护重点——以让死者能够在祖先的世界中占据一席之地。

相比之下,西方哲学则认为死亡即终点。在《斐多篇》(Phaedo)中,柏拉图(公元前429-347年)将哲学探讨描述为一种死亡的实践活动,或是死亡的学徒期[64]。米歇尔·德·蒙田(Michel de Montaigne, 1533-1592)在他的文章《探讨哲学就是学习死亡》(That to Study Philosophy is to Learn to Die)中也提出了同样的观点[65]。哲学家沉思冥想的生活方式是平静状态下接近死亡的一种办法,哲学家们也试图表明,人们不应该惧怕死亡。伊壁鸠鲁(Epicurus,公元前341-270)认为,“死亡,看似最为可怖的坏事,实则对我们无足轻重;因为当我们存在时,死亡并未出现,而当死亡现身,我们便不复存在[66]。”蒙田认为,想要克服对死亡的恐惧,我们必须与死亡为邻,并由此“驯服”死亡[65]。

三大天启宗教(亚伯拉罕宗教),即犹太教、伊斯兰教和基督教,都相信来世和复生。犹太教认为,在死亡的那一刻,身体和灵魂分离。虽然肉体可能会消解,但灵魂,即自我,是永恒的。基督教则宣扬来世,在审判日之后,善人将永居天堂,而罪人将被送入地狱。信仰来生是伊斯兰教的六条信仰之一,伊斯兰教相信死后灵魂和身体会分离。这三大宗教都认为生命是上帝赐予的神圣礼物。

儒家并未直接谈论死亡,而是认为人若要寻求延年益寿,可能会以牺牲“仁”为代价;相对的,为了实现“仁”,则可能有必要以死亡为代价(“杀身成仁”译者注)。佛教教义明确指出天然存在“人生四苦”——不仅有老苦、病苦、死苦,也包括生苦。道家主张在法自然之“道”的语境下探讨死亡,认为死亡能够帮助我们体验生命全程,促使人们对生命采取整体观的看法。死亡深植于生命内部、遵循“道”,是生命的必要组成部分。

依自然法则的平衡观念,死对于生来说是不可或缺的自稳机制。有生必有死,因为无死即无生。没有死亡,每一场诞生都会成为悲剧。老一辈死,新一辈生,进化不断,代代相续。同样,有死亡,才有新思想、新进步。德国物理学家普朗克(Max Planck,1858-1947)曾说,科学家的思想转变不是科学进步的原因,科学家的更新换代才是[67]。这一理论常被化用为“科学之进步,一步一坟墓”。这是“结果主义”的论断:死亡因其后果而具价值。而这种论断之所以能够占据高地,大抵是由于“死亡本身有其价值所在”听来并不合理,但有些哲学家却恰恰这么认为。

海德格尔(Martin Heidegger,1889-1976)将哲学的注意力从理解死亡本质上引开,转而聚焦于人与死亡的关系[68]。他认为,我们无法直接经验自身的死亡,但我们可以经验到它的迫近,能够与尚未来临的死亡建立联系,而死亡是唯一人人都无法避免的事件。海德格尔还认为,死亡事件是我们每个人都必须亲自承担的责任,我的死没人能够替我做到,只有了

解这一点、直面这一点,并接受死亡属于我们自己,我们才能真正成为自己。依此而知,生的价值可以由死赋予[68]。

法国哲学家列维纳斯(Emmanuel Levinas)曾说,“对我们这些目睹过他人之死的人来说…死亡使他/她消亡,而这种消亡是绝对孤独的。我想,‘人’恰存在于他接受并专注于他人之死时” [69]。因此,列维纳斯将焦点再一次从我们与自我之死的关系上移开,转到我们与他人之死的关系上。延伸讨论6深入探讨了“死亡是赠礼”这一观念。

或许这听起来十分新奇,但缓和医疗医师、作家凯瑟琳·曼尼克斯(Kathryn Mannix)曾说过“死亡并非责任,而是赠礼[70]”。爱尔兰作家凯文·图里斯(Kevin Toolis)表示为父亲守灵是一份赠礼,他由此而学会如何死亡[73]。还有许多学术研究和文字作品都表明,许多人感到临终是一种积极而非消极体验[74]。甘地(Gandhi,1869–1948)曾谈及他在照护临终连襟时的收获:“与服务他人时内心的快乐相比,其他任何乐趣与财富都一文不值[75]。”

共同面对疾病、死亡和哀悼时,往往是一个社群联结最为紧密的时刻。祖鲁人(Zulu)所说的“与他人在一起时人才是人(umuntu ngumuntu ngabantu)”是支撑与明确乌班图(Ubuntu)哲学,也就是我们所说的非洲人文观念的核心观点[76]。

人存在于社群之中,前提在于人际关系。这是传教士、神学家德斯蒙德·图图(Desmond Tutu,1931–2021)在其名言“你我的存在息息相关,我们的生活不可分离”中所表达的观点[77]。肯尼亚(Kenyan)哲学家约翰·姆比蒂(John Mbiti,1931-2019)将乌班图(Ubuntu)(意思是“人”)解释为“你在故我在,我在因有你(I am because we are, and since we are, therefore I am)[78]”——这与法国哲学家笛卡尔(René Descartes,1596–1650)的名言“我思故我在”可作对观。另一条重要引申是“个人之事就是社群之事,社群之事即是个人之事[79]”。当社群中有成员故去,他们的死亡必然关系到整个社群,后者亦必然会经历前者的死亡。

要理解不同的死亡体系、明确决定其含义的内在假设、观念、行为,就必须要从宗教、哲学和心理角度看待死亡与临终过程。

第5部分:死亡系统的历史起源

对坟墓和埋葬地的考古勘探可以帮助我们理解与死亡、临终和丧亲相关的历史实践,以及相应的死亡系统。许多古代坟墓遗址到现在已成为著名观光景点,如埃及金字塔和中国秦始皇兵马俑,它们对理解人类面对死亡和失去的反应具有重要作用。从前人们如何照护死者的考古材料用以促进当代死亡和临终的相关讨论,也帮助了对偏见、期望和规范的理解和反思[80]。

史学家菲利普·阿里耶斯(Philippe Ariès)(1914-1984)以西方视角研究了死亡问题,并确定了四个阶段[81]。他将12世纪之前描述为“被驯服的死亡”时期。在这一时期,人们熟悉死亡也知道如何走向死亡。临终者和他们的家人平静地接受死亡;他们知道死亡何时来临,指导该怎么做;死亡是一个公共事件,儿童也会参与其中。后来出现了“个体自己的死亡”,死亡变得更加个人化。基督教带来了审判在即的概念,这意味着临终者希望上天堂、害怕下地狱,他们的死亡与利益息息相关。18世纪出现了向“之死亡”的转变,死亡开始被戏剧化、被敬畏、被惧怕,被视为与正常生命流程相分离的事。阿里耶斯(Ariès)将最后阶段描述为“禁忌的死亡”,其出现与科学进步和现代医院的出现步调统一:对于死亡“人们并不期待,并与之抗争……在医院的病床上,一个人失去意识,独自一人,…直至最后一刻都在[试图]逃避死亡[81]。”

社会批评家伊凡·伊里奇(Ivan Illich, 1926-2002)认为,死亡的医学化自中世纪以来一直在稳步发展[83]。15-16世纪,巴勒莫、非斯和巴黎(Palermo, Fez, and Paris)的医生对医学能否延长生命展开了激烈争论,许多人坚持认为妄图干预自然秩序是对神明的亵渎。英国哲学家弗朗西斯·培根(Francis Bacon,1561-1626)首次将延长生命视作医学功能之一,但又过了150年,这一理论功能才有了实现可能。起初,只有富人才能指望靠医生推迟死亡;然而到了20世纪,这种期望却已被视为一种公民权利。伊里奇写道:“死亡的医疗化,已使医疗保健成为一种庞大僵化的世界宗教”,“‘自然死亡’如今指的是人类机体无法再接受任何治疗之时[82]。”他还认为,他所说的这种“机械死亡”已输出到其他文化中。“白人男性视角的死亡形象随着医学文明的传播而传播,一直是殖民化的主要力量”。蓬勃发展的全球健康去殖民化运动“要以健康正义框架为地基,承认殖民主义、种族主义、性别歧视、资本主义和其他有害‘主义’对健康公平构成了最大威胁[83]。”这些运动与死亡研究、死亡实践[84]和临终关怀领域的[7]去殖民化运动一样,都是对前述历史背景的回应。

第6部分:死亡系统中的权力、歧视和不公平

死亡系统并非绝对有利无弊,它可能会延续并加强歧视与不公平——权力存在于制度之中,制度又往往维护掌权者的利益。

个人或社群对死亡、临终和丧亲的感受受到一系列因素影响,如政治动荡或政治冲突、医疗服务获取和医疗服务信任、亲密关系、歧视或压迫、贫困、教育,以及其他许多因素。这些因素相互作用,创造了临终者独特的感受。上述人们死亡或哀悼的原因、方式和地点的非医疗因素统称为死亡、临终和哀悼的社会决定因素与结构决定因素。它们与健康的社会决定因素有很多相似之处[85]。

人们记忆中的2020年将会永恒地笼罩在这些死亡、临终和哀悼决定因素的浓重阴云之下。首先,新冠疫情将死亡带入了全世界人民的日常生活。最初人们认为新冠病毒是一种无差别感染的病毒,平等地感染富人和穷人,但随后发布的数据显示其发病和死亡都集中在弱势人群中,许多高收入国家少数民族社区的死亡率更高[86]。2020年的另一件大事是黑人男子乔治·弗洛伊德(George Floyd)在美国被警察杀害,进而引发了全球抗议。这些事件迫使人们更广泛地认识到歧视、不公平、权力和压迫对人们死亡方式与原因的影响[87]。

种族、性别、性取向、社会经济地位或其他形式的歧视对死亡率、医疗服务可及性、疾病或病症发生率的影响已得到充分证实。在美国,黑人母亲死于可预防妊娠并发症的可能性是白人母亲的三倍[88],尽管全国上下都在努力降低产妇死亡率,但该种族差异依然存在。到20岁时,美国黑人失去母亲的风险是美国白人的两倍,失去父亲的风险大约高出其50%[89]。越来越多关于童年负面经历的证据解释了劣势和创伤如何在家庭和社群内持续循环,并对死亡率产生重要影响[90]。

自我认同为性少数群体的人士死于可预防因素的几率更高,获取医疗服务时也面临障碍[91]。50岁以上的自我认同同性恋或双性恋者与异性恋人群相比,罹患心血管疾病、残疾和精神健康状况不佳的比率更高[91]。临终关怀的可及性构成一项切实挑战,其有待提升的现状已经得到强调[92]。

传统上,女性被视为病患和临终者的照料人:女性花在无偿照护和家务工作上的平均时间是男性的2.5倍[93]。《柳叶刀》妇女与健康委员会发现,女性的健康照护约贡献了全球GDP的5%,这5%中约有一半是无偿的[94]。无偿照护(很大一部分是照顾患者或临终者)往往被低估且不受保护,无偿照护者很少或根本没有接受过培训,也几乎未获得任何支持[95]。

上述数据显示了人类生命历程中种族、民族、阶级、性别或性取向等各种因素造成的不公平现象,而这些因素不会孤立地对人们造成影响——“交叉性”概念强调的是对于这些因素如何相互作用、联结,进而产生多种不同的歧视及劣势经验的认识和理解[96]。女性处于劣势,但有色人种移民妇女,无报酬照护者,或是残疾女同性恋者则可能处于更大的劣势。在延伸讨论7中,本委员会委员穆弗·图图·凡·福尔斯(Mpho Tutu van Furth),一位南非黑人妇女,阐述了她对种族、性别和死亡价值的思考。

要系统理解现代死亡、临终和哀悼的核心,关键就在运用交叉性的概念。生活的不同方面交织在一起,决定了人们死亡或哀伤的方式,而认识这些差异有助于死亡系统构建不再囿于西方医疗保健的传统系统。

权力与死亡

权力是系统变革背后令人不适的现实。它存在于关系、结构和系统中,通常并不显而易见,却支撑着本报告的各个部分——从可避免的死亡,到照护,再到优逝善终的概念化。年龄歧视、残疾歧视、性别歧视、种族歧视、性取向歧视和殖民主义都证明了这种权力的存在和作用。人们通常认为权力是自上而下的,但权力也影响着家庭和社区内部、患者和卫生健康专业人士之间,以及社区和法定机构之间的关系[98]。

权力在死亡系统中发挥作用的例子在世界各处都很多。在英国第一波新冠疫情期间,权力结构导致了英国对残疾人和养老院内老年人无差别实行“不尝试心肺复苏”(donot attemptresuscitation)的命令[99]。同样地,这些环境中的工作人员也没有得到个体防护装备[100]。家属无力支付医院医疗费用时,医院工作人员往往会拒绝归还死者尸体,直到家属付清账款。在新冠疫情期间,这种做法似乎愈演愈烈。

权力关系对理解及改变社会系统、卫生系统和死亡系统至关重要。如果最有权力的人——例如,资源、医院和卫生专业人士的控制者——表示抗拒,变革就会非常困难。

第7部分:死亡系统中的个人、家庭与社群

生存意志、死亡焦虑与死亡意志

对于自我保护的强力驱动力,德国哲学家叔本华(Arthur Schopenhauer , 1788-1860)提出了一个心理学概念叫“生存意志”(the will to live, Wille zum leben)。这一概念脱胎于早期的“conatus”概念(竭力维持存在的努力)——由荷兰哲学家斯宾诺莎(Baruch Spinoza, 1632-1677)提出,描述为“每一个自在的事物莫不努力保持其存在”。生存意志会被生理与心理症状,如疼痛,呼吸困难或者抑郁所影响;但与自身存在相关的因素,如失去希望,感觉自己成为累赘,或者感觉生活没有目的或意义等等,通常能造成更大的影响[101,102]。

研究人员确定了一组对生存意志构成影响的生理与社会心理变量:呼吸困难,丧偶以及高度焦虑都与较低的“生存意志分数”相匹配[102,103];强烈的生存意志则与轻度焦虑和虔诚的宗教信仰有关[102]。癌症之类的疾病确诊结果会影响生存意志,但是许多罹患转移癌的患

者生存意志仍然很强烈[104]。生存意志的丧失则与速死的诉求和自杀观念的形成有关[105]。

厄内斯特·贝克尔(Ernest Becker)提出,我们对死亡的恐惧是人类文化和行为背后的主要推动力[49]。就如何管理这种死亡恐惧,诞生了数个颇有影响力的死亡焦虑理论(见延伸讨论8),这些理论转而建议采取可能会削弱人们的生存意志或死亡愿望的干预措施。后悔理论认为,过去的遗憾(未竟之事)和未来的遗憾(可能未竟之事)是死亡焦虑的基础,可以通过生活回顾和未来规划等方法来缓解[107]。

实验心理学家通过开展实验探索人类在意识到其即将迎来死亡时的行为,并验证了贝克尔的理论[106]。他们认为,死亡焦虑的缓解与自尊水平的提高以及帮助人们与其所在文化世界观保持联系有关。他们发现,当得知死亡临近时,人们会倾向于害怕世界观不同的人,医生也会倾向于对临终患者采取极端的用药方案。可能的解决办法包括:在医学教育和培训中关注死亡焦虑;通过社会干预提高临终自尊水平,以及对与我们不同的群体给予更多善意和包容。

与生存意志相对的是速死的渴求。2017年,一项元分析总结了八项在高收入与中高收入国家探究速死意愿的研究,而后得出结论——要提高生存意志,首先应当重视痛苦。疼痛,虚弱,呼吸困难,认知障碍还有失去独立性都是速死诉求的重要诱因[108];对未来不确定性和死亡过程的恐惧,人格物化(如“4床的结肠癌”),对自决权的需要,希望让别人从护理自己的负担中解脱,都是死亡意愿产生的关键原因[108]。

一项新的队列研究关注在协助死亡合法化的国家中选择进行协助死亡的病人。其结果与上一研究相似:驱使患者追求协助死亡的并非无法承受的生理症状,而是成为负担的感觉以及生活意义的丧失[109]。一种“痛苦的孤独感”,“变得毫无用处的痛苦感”还有“生活就此终结”的感觉让他们希望死亡快些到来[110]。但是,建立新的人际关系能够对抗这种孤独感和自杀欲[111]。

追求速死在部分宗教和文化里是可取的,印度文化就有关于自愿终结生命的传统流程,也为其社会所广泛认可。在耆那教中这种行为叫做santara或sallekhana(逐渐戒除食物和饮水以走向死亡),在印度教中则叫做prayopavesham或者samadhi marana(冥想中克制食物和饮水而死亡)。原则上,若要实施此种行为,教徒须认识到自己已了无责任或者欲望,并在教中长老的认同下慢慢开始斋戒,一次只放弃一种食物,以将饥饿之苦控制在可承受范围之内。几周或数月之后,教徒在诵经声中死去。较之过去,这一传统如今少有人遵守,因为社会观念认可的道德正确已经改变,法律的立场也很模糊;但其支持者认为此种举措标志着教徒已完成现世的使命,已然无欲无求,他们已经接受了死亡作为生命必然的归宿。

有证据表明,生存意志可以让人活下去。一项研究调查了7000万美国人的死亡记录,发现在生日、圣诞节和感恩节等特殊日期之后的死亡率明显较高[112]。积极或消极的情绪极有可能影响预后效果,但是极端的“积极思维”也有可能导致矛盾、内疚或者错误决定[113]。

悲伤,丧亲和哀悼

悲伤是依恋后失去的自然情绪产物,失去的对象可以是肢体、国家、工作、婚姻或其他重要关系对象,而哀悼是这种悲伤在他人面前的外显表现。失去有很多形式,但丧亲特指重要的人去世,丧亲也与很多生理和心理健康问题相关[114,115],可能导致生者突然死亡或者自杀[116]。精神科医生伊丽莎白·库伯勒-罗斯(Elizabeth Kübler-Ross)(1926-2004)在1970年提出了“哀伤的五阶段”理论模型,认为丧亲的人必须经历否认、愤怒、讨价还价、抑郁和接受的过程才能结束悲伤[117]。后来又有新理论提出:悲伤并不会结束,而是会融入丧亲者的生活。悲伤治疗师洛伊丝-汤金(Lois Tonkin)提出了“围绕悲伤成长”模型:悲伤不会逐渐消退,而是会变成悲伤者及其生活的一部分[118]。同样,在“双进程模型”下,悲伤者接受了他们的失去,同时也要面对它,与去世的人建立一种新的关系[119]。在“持续纽带”模型下,丧亲者的目标不是彻底遗忘逝者,而是通过纪念活动来与逝者建立持续的纽带[120]。所有这些模型都表述了与逝者持续保持联系的重要性,反映了许多有关死亡和悲伤的宗教观点和精神视角[60,63]。

许多哀悼活动的核心部分是葬礼或遗体的正式处理。葬礼的意义各不相同,但可以总结为以下几点:让生者回顾逝者的一生、给逝者通往来世之路扫清障碍、展示对逝者的爱与尊重,或让社区成员与逝者道别并在悲伤中相互扶持等。在新冠疫情期间,正式葬礼的缺席,以及次规格的虚拟葬礼的出现,促使许多人反思他们在死亡系统中的角色。最近,一个混合方法的系统综述简要地搜寻了葬礼对丧亲者心理健康和结果的影响的相关证据。虽然文章没有得出明确结论,但定性证据体现出丧亲者能够将葬礼塑造成对其有意义的一种仪式[121]。该综述还强调了葬礼的其他参与者对于丧亲者的重要支持作用,这一发现也得到了其他研究的支持[122]。

关系和社会网络

近年来的多项研究强调了关系和社会网络在各种领域的消极影响,例如,其在吸烟[123]、肥胖[124]和生存[125]等方面削减了医疗保健干预的作用。关系的重要性不仅体现在其对健康结果的影响上,它还影响着我们生命和死亡的方方面面。量子物理学家卡洛·罗韦利(Carlo Rovelli)认为,关系是宇宙和所有生命的根本:我们只存在于与他人的关系中,“现实是由关系而不是物体组成的[126]”。

将关系置于干预或治疗之上,视之为人们生命和死亡的中心——要实现这一目标,需要社会各个方面的转变。在《激进的帮助(Radical Help)》里,社会企业家和设计师希拉里·柯特姆(Hilary Cottam)描述了这种变化将对英国的福利事业产生的影响。她认为仅仅为人民解决问题的传统服务和机构已经过时,不足以解决现代的挑战[127]。现代社会服务的重点应该是支持个人、家庭和社区培养他们自己的能力和建立相互之间的联系。她写道:“关系——我们之间最简单的纽带——是美好生活的基础……如果没有与他人的亲密关系,或者没有健康的关系,那么很少有人可以获得满足感,更别提发挥自身作用了[127]。”

尽管卫生系统在逐渐接管死亡和临终过程,但对于临终患者而言,其主要照护者仍是自身、家人、朋友和社区。当患者住院时,护士大约会将5%的工作时间用于与患者进行面对面交流[128],而医生每天接触某个患者的时间只有大约13-15分钟[129]。对于居家的临终患者,这个时间会更短。有一个术语专门描述这一情况:“95%定律”,即尽管多数人临终前接受卫生保健系统的服务,但实际上95%的临终关怀是由非专业团体[130]提供的。

在许多地区,承担这95%关怀的团体富有经验、知识和能力,可以提供临终关怀服务;但在一些地区,人们渐渐对临终关怀丧失信心。凯文·托利斯(Kevin Toolis)在《父亲的守灵》(My Father’s Wake)中描述了在他出生的爱尔兰农村,他的家庭和社区如何处理他父亲的临终、死亡、守灵和下葬[73]。传统的爱尔兰死亡仪式在城市已经不复存在,在农村也逐渐消失,但托利斯(Toolis)认为部分传统可以回归。他的父亲去世时,以及为他的父亲举行守灵仪式时都有很多人在场,不止他的家人,还有整个村子的人,包括儿童和少年,都来参加守灵,告别遗体,一起喝茶,讲故事——经常是未曾讲过的悲剧。“在西方死亡机器出现之前,这个仪式经历了特洛伊战败并已传承千年,让它重回由玻璃和混凝土建造的城市并不困难,我们需要重新找回面对死亡的方式。人的生命有限,在有限的生命里,无论在海岛上还是城市里,我们都要去爱、去生活,最终在身边人的陪伴下迎接死亡。不要否认我们终会走向死亡的命运,而要学着去拥抱它[73]。”

在世界各地都能看到支持这种传统回归的努力。临终陪伴运动旨在在社区内培养死亡相关的技能和能力[131]。该运动挑战了由专业人员主导的临终患者支持模式,同时也承认许多个体和家庭缺乏技能或信心来照顾临终者。或许死亡系统难以轻易转航,但临终陪伴运动可以挑战一些陈规,比如人要在哪里死亡、被埋葬在哪里,这些问题的答案可以有更多选择,家庭成员在护理中发挥的作用也可以有所不同[132]。

全球关怀社区运动的目的是培养社区层面的临终关怀能力[3]。它的发展响应着当今对临终者和悲伤者关怀的专业化,以及社区关怀角色的日益边缘化的趋势[133]。有些项目中,临终关怀医院或诊所等服务机构与当地社区居民之间展开了对话,帮助人们了解有关死亡、濒死和临终关怀的经验、愿望和挑战;还有一些项目则是从由非专业社区本身发展而来,明确以社区发展的原则为基础——人们为了应对与自身关系密切的问题而采取行动,培养能帮助到自己和他人的技能。在关怀社区项目中,来自同一村庄或街道的居民形成网络,寻找并支持临终者、照护者或哀悼者。临终关怀医院或诊所等服务机构若能参与其中,就能为这些网络的发展创造空间、提供临床支持、分享知识和技能、联系社区成员以及确保安全和合法性——许多人害怕敲开别人的门,希望在起步时能得到鼓励,但上述工作给了他们,给了这些项目以支持。这些努力最终往往能促成非专业社区网络和专业网络之间的合作——这些网络通常相互独立,因此让它们联合起来至关重要[133]。

目前有19个国家设有关怀社区,包括印度、澳大利亚、加拿大和美国,以及欧洲和拉丁美洲的国家[134]。现今,关怀社区的建造和运行是一项全球运动,有专门的国际协会进行支持[135],连氏(Lien)基金会的死亡质量指数也将社区参与程度纳入其服务质量评估体系中[136]。这一运动对于由专业人士主导的姑息治疗模式是一个极大的挑战[137]。

弱势社群

社群网络可能在许多国家天然存在,或通过关怀社区等举措得以形成,但它们绝不是一劳永逸的。研究表明,高度贫困的社会弱势地区社群网络规模较小,社群间及社群内部的关系松散[138],与警察、住房、医疗保健等地方服务部门的关系尤其如此,因而增加了社群的孤独感和被遗弃感[139]。在这些地方,必须首先创造发展合作的条件。人们近来越发呼吁采用基于资产的方法达到这一目的,这种方法从人们在该地区的生活经验出发,承认人们支持和影响变革的优势和能力。这样的发展要求服务提供者以达成美好生活所面临的种种阻碍作为死亡、临终及合作的对话起点。

部分照护、临终和哀伤的社会规范会加强并延续不公平。例如,寡妇是世界上最边缘化的女性群体之一。在许多社群里,妇女的地位和安全来自于(异性)婚姻。丈夫去世后,她可能会受到污名化,无法继承不动产或动产,后续难以就业,甚至被迫再婚或接受破坏性的净化仪式[140]。这些根深蒂固的文化习惯大大助长了世界各地的性别不平等和基于性别的暴力行为。中低收入国家常常能见到这种情状,而在许多高收入环境中,丧偶也会造成不利影响,例如在美国和德国可能表现为退休者贫困或医疗保险受限[141]。同性关系中的女性或男性在其伴侣死亡时,也可能处于同样的不利地位,因为他们可能无权继承不动产或动产,无法参加葬礼或追悼会。这种不利影响在不允许或不承认同性婚姻或民事伴侣关系的国家尤其可能发生,同性伴侣在哀伤时很可能被剥夺仪式参加资格,面临复杂情况[142]。

社会和公民反应

反文化的死亡运动在许多国家蓬勃发展,势头正旺,例如死亡咖啡馆[143]、死亡节日[144,145]、死亡意识周和[146]死亡公共运动[147]。这些运动表明社群中的确有许多人希望能共同谈论死亡、临终及丧亲之失,并且正努力在社会中创造新的机会来实施这一想法。关于如何死亡、死亡过程和理解死亡的书籍在最近出版了许多,受众面也很广。在畅销书、购物中心互动展览[148]或电视剧故事线中,死亡和临终被置于社会或文化背景之下,这有望深刻改变人们看待或理解它们的方式。证据表明,共同讨论这些话题可以改善人们对死亡的态度和处理能力[149]。

中国台湾省是世界上老龄化速度最快的地区之一,为了应对这一情况,台北市制定了一项宏伟的活动方案,以促进对老龄化和死亡问题的讨论及行动。这项活动将《慈悲关怀城市宪章》(Compassionate City Charter)融入了整个城市。《宪章》参考了健康城市公共卫生运动[150,151],为正常化死亡和临终,以及创造支持性社会的目标设计安排了城市、城镇或村庄可以采取的步骤指南。目前已有多项相关举措在全市范围内开展,涉及学校、企业和寺庙,并得到市长和委员会的支持。这些举措在帮助人们探索什么是优逝善终,也帮助了解居民的死亡素养[152]。

死亡、临终和哀伤也未能免于社交媒体的深远影响。如今,人们能在大量的新虚拟空间中分享讨论疾病、临终、死亡和哀伤。社交媒体为网络社群提供了聚集共同哀伤的机会,人们可以设计一条只有死后才能被别人看到的告别信息,或是策划一些在死后才能被别人看到的社交媒体资料或数字遗产[153]。脸书(Facebook)了解到某用户已经死亡时,会将该用户的主页转换为纪念页面。据估计,到2098年,逝者的账号将多于生者,这意味着脸书(Facebook)可能会成为一座全球虚拟公墓[154]。这种社交媒体信息使得逝者和丧亲者之间得以继续保持联系并互动,这正是当代哀伤模式所支持的(见上文)。

善终

近期,一项元系统综述发现了实现优逝善终的十一个条件,按重要性排序为:缓解身体疼痛和其他身体症状;与医疗服务提供者的有效沟通和良好关系;实行文化、宗教或其他精神仪式;缓解情绪困扰或其他形式的心理痛苦;治疗相关决策的自主权;在自己选择的地方死去;免于不必要的生命延长;意识到当下情境具有深刻意义;家人和朋友的情感支持;不成为任何人的负担;终止自己生命的权利[155]。作者认为,“大多数善终的条件无需昂贵的医疗基础设施或专业知识,就可以为大多数濒临死亡的人所拥有。”

这些综述的数据来自16个国家的研究,均为中高收入国家,而中低收入国家居民的偏好则更少为人所知。坦桑尼亚(Tanzania)北部一项如何看待优逝善终的研究显示,人们的偏好与现有综述所涉主题存在一致性,但更强调将社区和家庭置于自我之上的文化价值观[156]。这一发现十分重要,这种不同在其他研究中也有所报告,但公开报告为西方自治叙事所主导,因此常常欠缺这部分内容。

关于善终的组成已有许多讨论。在当代优逝善终畅销书、研究报告、指南和媒体报道如雨后春笋般涌现之前,已有《死亡的艺术》(Ars Moriendi),和《中阴得度法》(Bardo Thodol),或译《西藏度亡经》(Tibetan Book of the Dead)这样的历史文本。社会和文化对善终、恶死的概念有着强烈影响,因而临终、护理或哀伤者的行为可以遵循明确的社会规范。随着医疗保健进入死亡和临终领域,它也对临终者和护理者提出了一系列的临床要求。许多上述文化、宗教和临床要求可以指导家庭护理、提高疼痛缓解的优先级,以及为丧亲者规定仪式和结构,从而为临终者提供支持。然而,与其他社会规范一样,偏离规范者可能会面临道德审判或制裁。

“善终”的周围产业正在蓬勃发展,因此引发了许多人的担忧:实现“善终”的压力可能会破坏临终本身的体验。了解人们临终时重视什么固然重要,但这也可能额外导致临终者和家属面临压力:临终者是否必须体验这些标准所规定的善终?如果没有达到标准,情绪压力就会袭来——这与某些国家要求妇女坚持所谓“自然分娩”的社会压力可作对观。

作家、前姑息治疗医生科伦巴-奎格利(Columba Quigley)写道:“生命是一场鸡毛蒜皮而且常常混乱不堪的经历,然而我们似乎肩负着一种使命,要在最后时刻把它打理得整整齐齐。死亡对我们所有人来说都是未知的,加一个‘优善’这样的形容词并不能让它变得更加可知。医学与这种未知相抗争,因此我们试图控制这头洪水猛兽,像医生开可口的药一样规定一个更容易接受的版本,创造出确定性的假象的版本。在把‘善终’定义为一系列条条框框的标准时,我们逐渐失去了对一个个鲜活个体的理解和把握。‘善终’的概念将处于死亡之境的人客观化,试图将医学上可管理、可量化的措施附加于一场完全主观的经历。”(C Quigley,私下交流)

健康对话和报告中对死亡和临终问题的忽略

本委员会认为,死亡和临终是生命的一部分,但它们往往并不被作为生命的一部分加以对待。死亡和临终的禁忌是否存在引发了大量争议,但可以肯定的是,死亡与临终本身在卫生报告、政策和战略文件中被忽略了。一项研究调查了英格兰(England)152个健康和福利委员会的战略,发现150项战略中只有78项(52%)提到了生命末期护理,只有6项(4%)将其列为优先事项[157]。正如研究所示,生命末期护理优先性的论述洋洋洒洒卷帙浩繁,但实践却远未跟上。

克莱尔·莫里斯(Claire Morris)是全球临终关怀姑息治疗联盟(Worldwide Hospice Palliative Care Alliance)的宣传主任,他讲述了这样一个故事:在一次与英国海外援助部长的会议上,他迟到了,来得比关注心脏病、癌症、艾滋病、疟疾和结核病的组织代表都晚。“谢天谢地,你来了。”当他入场时,其中一位代表这样说,“现在我们可以谈谈临终关怀了”(C Morris,私下交流)。这意味着,即便是所负责疾病每年杀死数千万人的代表,在讨论生命末期的护理时也觉得心余力绌。

作为示例,我们研究了世界卫生组织[158]、美国医学研究所(the US Institute of Medicine)[159]和英国议会各党派长寿小组(the UK All Party Parliamentary Group for Longevity)[160]关于健康老龄化的报告。这些报告对死亡与临终要么只字未提,要么仅提寥寥数句,死亡仿佛不是健康老龄化的一部分。《柳叶刀》杂志指出,世卫组织关于应对新冠疫情的建议完全未提缓和医疗[161],而《柳叶刀》肝病委员会(the Lancet Commission on Liver Disease)也并未提及肝病患者的临终[162]。连《英国的健康平等:马尔莫特报告十年更新版》这样的重大报告也未讨论死亡或临终的不平等[27]。英国国家医疗服务体系(NHS,The UK National Health Service)的十年计划报告所覆盖的未来十年里,死亡人数将增加10%以上,但这篇长达120多页的报告也仅在一段话中提及临终关怀[163]。

第8部分:死亡系统中的选择和消费主义

“‘自然死亡’如今指向的是人们对任何进一步治疗的无差别拒绝……死亡已经成为消费抵制的终极形式。”

——伊凡·伊里奇(Ivan Illich)[82]

近年来,医患关系、患者及公众对医疗服务的期望都发生了巨大变化。

20世纪60年代的反文化运动向传统权力等级制度发起了挑战。社会学家欧文·戈夫曼(Erving Goffman,1922-1982)推广了以医院为代表的“体机构”概念——其中成员的行为受到限制,且被无差别对待[164]。一位社会学家艾略特·弗雷德森(Eliot Freidson,1923-2005)则揭露了医学家长主义和医疗权力[165]。社会哲学家米歇尔·福柯(Michel Foucault,1926-1984)记录了权力如何在机构中运作,展示了医生对患者身体的了解是如何成为医疗权力的基础[166]。

这种对医生职业权力的批判影响重大,它重塑了医患沟通,使得病患的身份从被动遵守医生命令的患者转向主动为自身生命做抉择的行动人。这一转变在20世纪70年代英美这两个重视个人自治的国家的癌症领域最为突出——从此,医生不再向患者隐瞒末期诊断或预后方案,而是在患者濒临死亡时如实告知。

同一时期,部分人群开始对服务抱有更高期望。近日,英国著名肿瘤学家卡罗尔·西科拉(Karol Sikora)在黄金时段新闻节目中表示:“我们身处消费社会,想要的一切都只需鼠标轻轻一点就能得到,可英国国家医疗服务体系(NHS)却是共产主义的最后堡垒[167]。”言外之意是,自由选择是公民的权利,国家有义务满足其选择,但这种结构并不适用于全民医疗卫生体系(universal health-care systems)的建设——该体系的核心是“需要”,而不是“想要”,现实需求的优先级远高于消费偏好,也并非有求必应。将全民医疗卫生体系与“点击即可”市场化服务相提并论,也可能助长“有钱就能买长寿”的一厢情愿。

但是,有人对医疗服务予取予求,就有人对此无甚欲求,或是希望能够拥有更大的自主权,能够在自选的时间或以自选的方式结束生命。

协助死亡

大多数国家已不再将自杀列为违法行为,然而协助他人结束生命(如向其提供致死药物),即“协助自杀”,在大多数国家则属于刑事犯罪——无论对方是否濒临死亡或要求死亡,无论协助者是否出于关怀之心,都不影响该行为的犯罪性质。

然而,世界各国政府也在纷纷为自杀和刑事杀人罪制定豁免条款,以为临终医疗援助创造空间。全世界目前约有1亿人可以求助于某种形式的协助死亡法规。协助死亡在美国的九个州与哥伦比亚特区、加拿大、荷兰、比利时、卢森堡、西班牙、瑞士以及澳大利亚的四个州是合法的,新西兰也已通过立法,并在2020年全民公投中获得批准。哥伦比亚宪法法院(The Constitutional Court of Colombia)宣布协助死亡合法,但政府还未为此立法。协助死亡正在许多国家引起热烈讨论,其合法化趋势可能会蔓延。

瑞士的特别之处在于该国从未完全禁止协助自杀,因此在禁止协助死亡的国家,有相关需求的居民往往跨境寻求瑞士相关机构的帮助,即所谓“死亡旅行”。在瑞士,希望了却生命的人必须自行用药,让这一过程成为“自杀”而非“谋杀”。提供协助死亡服务的机构之一瑞士尊严诊所(Dignitas)的数据显示:从1998年到2018年,来自53个国家的2591人前来结束生命,其中大部分来自其他欧洲国家——德国(1237)、英国(415)、法国(330)和意大利(129),但也有部分来自美国(101)、加拿大(64)、以色列(51)和澳大利亚(32)[168]。

不同司法体系下的协助死亡有着不同本质,因此可以为我们的讨论提供相关证据及实践经验。在这里我们对美国俄勒冈州(Oregon, USA)和加拿大的情况加以考量。

俄勒冈州(Oregon)的《尊严死法案》(Death with Dignity Act)“因为多数俄勒冈州(Oregon)选民相信罹患某种绝症的人应当拥有加快自身死亡的合法权利[169]。”而于1997年开始生效,到2021年1月,该州共有2895名患者被开具致死剂量的药物,1905人因服药而死[170]。该州协助死亡的数量每年平稳增长:2019年有191例,2020年则有245例。2020年,协助死亡占总死亡人数的0.6%。大多数接受协助死亡的患者为65岁及以上(81%),白人(97%),死因为癌症(66%)或心脏病(11%)[170]。

在加拿大,继最高法院规定全面禁止协助死亡有违《加拿大权利和自由宪章》(Canada’s Charter of Rights and Freedoms)后,其国内的协助死亡相关立法于2015年在魁北克省(the province of Quebec)生效(2016年在加拿大其他地区生效)。该法规定允许接受协助死亡的群体比俄勒冈州(Oregon)的相关法律更为宽泛,且可以选择接受医务人员注射药物还是自行服药死亡。在加拿大的某些地区,药物协助死亡占总死亡的7%,但加拿大政府希望这个比例在全国范围内可以稳定在4%左右[171]。

为防止所谓的“死亡旅行”,俄勒冈州(Oregon)和加拿大均规定只有本国公民才能申请协助死亡。申请者必须年满18岁,且在申请协助死亡时具备知情同意能力。而对于患者通过预嘱形式表达的协助死亡要求,加拿大鼓励人们这样做,却尚未有相关立法[171]。在美国俄勒冈州(Oregon),协助死亡申请者必须罹患绝症,且预期寿命小于6个月。加拿大的相关立法没有规定预期寿命,但要求患者“医学状况特别严重且无可挽救”,且开始时要求“其死亡可以合理预见”。但之后法院否决了死亡可预见性的要求,允许任何情形下苦痛难当的人们申请协助死亡。实际接受协助死亡的人们主要是65岁及以上长者,白人,受教育程度高,大多数(约四分之三)患有癌症[171]。

俄勒冈州(Oregon)只允许医生提供协助死亡,但加拿大也允许护士提供。在两地,医生均没有提供协助死亡的义务,不过加拿大医生有义务将诉求转达给愿意提供协助死亡的人士。

这两个法律体系都规定了协助死亡的特殊申请流程,但仍存在一个关键问题:医生是否能够将协助死亡这一选项介绍给患者?加拿大医生可以这样做,且有相应的行为指南。

加拿大和美国协助死亡的相关立法对于信息公开有独立要求:要求公开接收处方患者数、服药患者数及其他重要人口统计数据[172]。

此外,还有更多问题需要法律层面以外的,来自社会和政策层面的回应。随着协助死亡体系形成并发展,这些问题也需要得到进一步的研究调查,正在考虑引进协助死亡的国家和地区也需要对这些问题进行全面考量,并对于在本国开展协助死亡的证据基础进行充分调研。

预立医疗照护计划

预立医疗照护计划旨在探索、记录并分享个体对未来所接受医疗照护的意愿。如此,

即便他们丧失交流能力,其意愿也能够获得尊重[174]。这是一项复杂的干预措施,涉及个人反思、对病程及其可能变化的了解、与家庭和医生的交流,以及与医疗系统的互动。各国预立医疗照护计划的组成各有不同,但都包括:对医疗护理意愿的整体表述(预前声明)、具有法律效力的提前决策(预立指示)、决策代理人(委托权)和代理决策流程(最佳利益或代理判断)。

2018年的一项对系统综述的回顾研究发现预立医疗照护计划对临终交流情况、临终地点选择和医疗卫生储蓄有改善作用,但证据不够充足[175]。

预立医疗照护计划的研究多开展于高收入国家,这导致相关研究过分强调自主权和个人决策,家庭中心或亲属关系则受到冷落。应尽快改变现有的个人预立医疗照护计划模式,将共同决策纳入其范围。

预立医疗照护计划的讨论大多关注对于医疗护理的拒绝,但全世界有许多人连基本医疗保障也无法获得,拒绝更是无稽之谈。

更晚近的革新不仅通过推行预先照护计划减少伤害,更尝试用它促进福祉。如果能将拒绝某些治疗手段的决定放在更广阔的视角下看待,观察人们希望受到何种照护,希望与卫生保健专业人员和服务机构建立何种信任,在去世以前得到何种支持才能达到最佳效果,以及家人和朋友的存在和作用,那么预先照护计划就可能有更多人参与,结局也可能更好[176]。

预立指示

预立指示是一种让患者在丧失同意能力时能够拒绝治疗的法律声明。国际上第一个允许预前拒绝生命支持治疗的法规是美国于1991年通过的《患者自决法案》(Patient Self-Determination Act 1991)[177]。该法案于南希·克鲁珊(Nancy Cruzan)案件之后通过,当时她已处于植物人状态将近7年,她的父母向最高法院申请停用胃饲管。法院最初拒绝了这一请求,因为缺乏“明确且令人信服的证据”来证明她不需要生命支持治疗。但在判决公布后的一个月内,死亡权利协会(the Society for the Right to Die)收到了近30万份预立指示申请——申请者们希望确保自己在处于类似境地时,可以由此提供“明确且令人信服的证据”,证明他们不需要生命支持治疗。

印度(India)最高法院于2018年3月作出了一项历史性的判决,承认了“生前预嘱”,许可人们提前拒绝自己未来罹患绝症或陷入永久性植物状态时的生命支持治疗。该案缘起于停止孟买(Mumbai)年轻护士阿鲁纳·仙芭(Aruna Shanbaug)生命支持治疗的申请,她被强奸后勒杀未遂,在自己曾工作的医院里陷入植物人状态长达42年,引发了全国热议。

预前拒绝对个体的重大意义来源于家属与患者本人对于治疗期望的可能差异,与此同时,家属彼此之间的意愿也可能产生分歧——既会造成亲人失和,也可能延误治疗。

即使患者或其家属主观上并不希望继续治疗,道德义务也可能成为医生、家属和立法者做出停止生命支持治疗决策的阻碍。如果没有患者的书面证明,就可能会出现这样的情况:“医生和家属往往根本不清楚患者的意愿,害怕因随意揣测患者的最佳选择而承担相应责任[177]。”对于不愿接受“比死亡更糟糕的命运”的患者来说,对他们最好的保护就是拒绝治疗的正式书面证明(且应当为人所知)。缺少书面预立指示的波利·基辛格(Polly Kitzinger)案进一步探讨了这一概念,该案相关情况可见于本报告附录。

防御性医疗,诉讼及法院判决

在此前,涉及死亡的诉讼案件通常围绕遗嘱、遗产相关问题,但现在,争论的核心往往在于预前决定或永久委托权。越来越多的患者、家属和医生委托律师诉讼,通过法院裁定是否停止生命支持治疗。

英格兰(England)有几起瞩目的案例。在这些案例中,临终儿童的父母无法与他们的医生达成一致意见。查尔斯·盖德(Charlie Gard)案和阿尔菲·埃文斯(Alfie Evans)案中,两名非常年幼的孩子都患有绝症,为其治疗的医院分别向高等法院请求停止治疗,法院也均作出了倾向于医生的裁决,两个孩子均离世。在法国(France),文森特·兰伯特(Vincent Lambert)在维持植物人状态十多年后,于2019年7月去世。家属对该案意见不一,全国对该案也众说纷纭。他在法国(France)最高上诉法院允许医生停止其生命支持系统之后去世。

人们普遍认为,如果条件允许,此类纠纷应在不诉诸法院的情况下解决。爱尔兰(France)参议员、律师迈克尔·麦克道尔(Michael McDowell)曾公开批评医生们对法庭裁决的过度依赖:“通过诉讼解决棘手医疗法律问题的医生,实际上是将他们的道德选择和责任转嫁给司法部门[178]”。医院伦理委员会和专业调解会可能能够减轻医生的某些个人责任,医生作为行业权威说一不二的时代已经过去,我们生活在一个共同决策、知识普及、社交媒体盛行的时代,相似纠纷或将更为普遍,因此其解决方法的改善就变得尤为重要。

第9部分:死亡系统经济学

永明人寿保险公司(SunLife Insurance)分析了35个数据可及国家的临终丧葬费用,发现该费用最高的国家是日本,平均为300万日元(22320英镑),相当于平均年薪的三分之二[179]。从占平均年薪的比例来看,临终费用较高的国家还有中国(45%)和德国(16%)。费用最低的国家是俄罗斯(1.3%)、波兰(2.3%)和印度(2.4%)。临终关怀费用的增长率往往比通货膨胀率要高:据永明人寿保险公司(SunLife Insurance)报告,自2010年以来,英国的临终关怀费用上升了39%,比通货膨胀率高10%左右[180]。

这种支出可能会突然出现,让家庭面临巨大的经济压力,甚至陷入贫困。但相较于丧葬,更容易导致贫困和破产的是灾难性医疗支出——其中至少有一部分用于生命末期治疗,但对临终患者而言可能不仅是徒劳,还会增加痛苦。

2007年的一项研究将超过个人“支付能力”40%的医疗支出定义为灾难性支出(catastrophic expense),根据该定义估计,每年有1.5亿人因灾难性医疗支出而陷入贫困[181]。世界银行和世卫组织将超过患者总收入10%的医疗支出定义为灾难性支出,其报告称2015年有9.266亿人面临灾难性医疗支出[182]。2003年,全球一半人口因必须支付的手术费用而面临灾难性支出的风险[183]。至今,这一比例在全球范围内已降至四分之一,但在撒哈拉以南非洲地区,这一比例仍保持在一半左右[183]。在美国这个没有全民医疗保健的高收入国家,医疗费用是最常见的破产原因[184]。许多人,包括低收入国家的居民选择放弃,或根本无法获得治疗。

部分灾难性医疗支出可能发在生命末期,但缺乏全球数据显示具体因支付此类医疗费用而陷入贫困的家庭数目。中国一项针对2013年6月至2016年6月期间死亡的792名癌症患者的研究发现,80%的患者接受了延长生命的治疗,超过94%的家庭经历了灾难性医疗支出,超过五分之四的家庭因此跌落贫困线[185]。

在高收入国家,医疗开支(包括公费和自费)目前平均约占国内生产总值(GDP)的9%。如图2中英格兰的数据显示,在生命的最后一年,特别是最后一个月,医疗服务的使用和因此而产生的费用都在逐步增长[43]。

总体而言,临终最后一年的医疗支出在医疗总支出中占了过大比例[186,187]。例如,在美国、中国台湾省和荷兰的全人口年度医疗支出中,有8%到11.2%用于当年死亡的,占比不到1%的人口(表4)[187]。这一临终支出的过高比例被认为是浪费医疗支出或过度医疗的证据[202],但至于治疗是否适当、是否有效,既取决于“适当”和“有效”的定义[202],又取决于是从患者个人角度还是从社会角度来考虑问题。

古典经济学家将过度治疗定义为任何成本超过收益价值的治疗。他们认为,消费者是理性的,可以权衡其决策的成本和收益(包括货币和非货币),从而做出最佳选择。根据这一定义,从患者的角度来看,生命末期的高支出并非过度治疗的证据。事实上,人们可以合理地得出相反的结论。诺贝尔经济学奖得主加里·贝克尔(Gary Becker)及其同事认为,如果一个人的财富在死后没有价值(也就是说,如果他们不关心自己的遗产),那么他们就应该愿意把所有的钱都花在治疗上,即使这些治疗只能勉强延长生命或者成功几率很小[203]。许多新型治疗方法确实只能有限地延长生命,而且成功率很低——但却非常昂贵。

过度医疗之因:期待与偏误

治疗的效果是不确定的,因此对预期治疗效果的计算需要对概率有一定认识和理解,而对概率的不了解或误解可能会导致人们高估治疗效果。有证据表明,高估治疗效果在患者身上确实会发生,对严重疾病的患者尤其如此[204]。一项对1193名接受姑息性化疗的晚期癌症患者的研究表明,三分之二的肺癌患者和五分之四的结直肠癌患者都期望疾病能够得到治愈——尽管姑息治疗本身并无治愈意图[205]。虽然肿瘤医生和患者之间的沟通细节尚未被研究触及,但研究结果表明,患者可能没有真正理解他们所接受治疗的目的,或者是自主赋予了治疗不同的意义,这就使治疗的知情同意基础受到质疑。

主观期待会促使人们下意识地只获取与预期结果一致的相关信息[206],而常常忽略与其预期结果不一致的信息(确认偏误)。当新信息与预期结果相悖时,人们也不愿改变其信念(信息更新时的乐观偏误)[207,208]。期待也会让人们更加相信所患疾病没有客观数据显示的那么严重,使患者坚持相信实际可能性更小的有利结果、无视可能性更大的不利结果[209]。最近一项有关晚期癌症患者的研究证实,患者的期待程度越高,以上所有偏误就会越明显[210]。照护者也同样存在偏误,且他们的期待程度甚至可能超过患者本人。

医生在评估终末期疾病患者的治疗效果时也存在偏误[211]。只要治疗有一线可能使患者受益,临床医生就可能会不计成本地建议患者接受治疗。他们也可能会给患者推荐额外的治疗,因为相比起告诉患者额外的治疗并无用处,建议患者继续治疗总是更容易;且虽然额外治疗在临床上没有效果,但它能让患者保持对生命的期待[211]。上述现象都会导致临终患者的过度医疗[212,213]。

过度医疗之因:第三方支付

几乎所有高收入国家和大部分中低收入国家都为居民提供公费资助的医疗服务。有证据表明,公费资助可能使患者得接受比自费时更多的治疗[214]。兰德健康保险实验(RAND Health Insurance Experiment)(1971-1986)发现,当消费者需要自己支付医疗费用时,支出会减少约30%,这表明大约三分之一的医疗都符合经济学家对过度医疗的定义[215]。

这类由第三方支付而导致的过度医疗在临终患者中可能更严重。为了最大限度地减少过度医疗,许多政府都采用了成本-效果阈值算法,为健康收益额外资助设定了限制[216]。这些阈值通常以每生命质量调整年(QALY)的获取成本来表示,例如在英国,英国国家健康与临床卓越研究所(NICE)设定的阈值范围为每生命质量调整年20000至30000英镑[217]。然而,一些政府愿意为末期疾病患者的治疗设置更高的阈值。例如,英国在2009年将适度延长生命治疗的成本-效果阈值提高到了每生命质量调整年50000英镑[218]。

这样的高阈值是否意味着公民都愿意为末期疾病患者支付更多的治疗费用呢?一项系统综述调研了23项数据、方法和所代表的国家各不相同的相关研究,发现其中8项研究显示公众愿意支付更多的治疗费用,11项研究显示公众对此没有偏好(还有4项研究的结果缺乏说服力)[219]。

要确定社会层面上的过度治疗是否发生在生命末期(即,此类治疗的成本-效益比高于其他医疗),可以比较临终患者年度支出与同年死亡率的百分比。如果一切治疗的资助阈值都平齐,那么生命末期治疗支出占年度医疗总支出的百分比将大致等于该国死亡率(可根据要求提供补充信息)。而如表4所示,高收入国家的年度医疗总支出中,临终患者治疗费用占总支出比例失调,符合“生命末期治疗资助水平远远高出其他治疗资助水平”的假设。

可持续发展目标(The Sustainable Development Goals)涵盖了全民医疗覆盖(universal health coverage)[220]。但我们必须认识到,只要无法确保治疗费用不超过预期收益,临终患者就很可能受到过度治疗,这种失衡意味着资源无法流向全民医疗的其他部分[6]。使临终患者提前进入缓和医疗有利于改善健康结果,提高资源利用率,甚至能够节约成本[221]。尽早转诊缓和医疗,更好地利用预先照护计划、患者决策辅助工具、医疗沟通策略,进行照护路径和成本-效益分析——这些措施应能降低过度治疗的程度。《柳叶刀》缓和医疗与疼痛缓解委员会所倡导的缓和医疗和镇痛保健服务基本方案得到了成本-效益证据的强有力支持[7]。

第10部分:死亡系统中的医疗保健

医疗保健系统逐渐成为人们迎来生命终点的主要环境,且在许多死亡系统中,医疗保健体系都构成一个重要的组成部分。在医疗保健系统中的经历塑造了我们与死亡和临终的关系,以及我们对死亡和临终的态度。

追求永生

世界上最为古老的英雄史诗《吉尔伽美什史诗》(the Epic of Gilgamesh)著于公元前2000年,讲述了英雄吉尔伽美什寻求永生的故事。长生不老之梦自此蓬勃发展,至今亦有一众资金充足的公司和组织试图化梦想为现实。生于苏格兰,现居加利福尼亚(California)的未来研究所(Institute for the Future)前主席伊恩·莫里森(Ian Morrison) 开玩笑道:“苏格兰人认为死亡迫在眉睫;加拿大人认为死亡不可避免;而加利福尼亚人认为死亡与否可以任君选择[222]。”而全球死亡观正朝着“加利福尼亚方向”发展。

哲学家史蒂芬·卡夫(Stephen Cave)提出假设:永生观念可概括为四种叙事方式,且现代医学研究与这四类叙事都有所关联[223]。

永生故事一:长生不老药

几乎每种文化都有这样一版故事:只要找到长生不老神药,我们就能长生不老,永葆青春。现代医学与科学,连同纳米技术、遗传学、生物工程和再生医学一起,成为了现代版的“长生不老神药”。

永生故事二:复活故事

耶稣复活的故事最为家喻户晓。相比于所谓封侯拜相,基督教能够吸引罗马人放弃传统多神教而成为其信徒,是因为它对所有教众都承诺了“永生”。当今,阿尔科生命延续基金(Alcor Life Extension Foundation)低温冷冻保存了150余位患者的头部或身体,准备在医学能够治愈其致死病因的时候将其解冻复活[224]。克隆技术是复活的一种替代形式,已经在绵羊身上成功实施,正于人类身上进行探索。

永生故事三:灵魂故事

圣奥古斯丁(St Augustine,354-430)将灵魂描述为“一种特殊物质,天生具有理性,适应以主宰身体”。在各种文化理解中,灵魂都是超越肉体的存在。如今此类永生故事所讲究的是技术的力量,描述所谓“思想上传”或“数字永生”[225]。

永生故事四:遗产故事

这也许是人们最为熟悉的永生之路——写一部伟大的交响乐或小说,赢得一场关键的战斗,或取得任何伟大的成就,让我们能够永垂千古,为世代传颂。现代版本之一是数字化形象的创建,利用你的每一条数据(你所言所写的一切,以及他人关于你的所有说法)创造出一个电子代表形象,在你死后仍代你继续存在[226]。许多人可能会希望通过使用脸书(Facebook)或照片墙(Instagram)来获得这种“永生”。

老年生物学

老年生物学是研究老龄化生物机制的科学,其终极目标是研究出延缓死亡的方法。该学科自诩为科学界的“灰姑娘”——所受政府资助微乎其微,还备受公众及其他生物医学研究者的质疑。然而,该学科拥有一份由科学界大出版商出版的期刊[227]。

某些动物可以通过选择性繁殖和热量限制大幅延长寿命,但尚无证据表明这两种方式也能延长人类寿命[228]。多种药物和营养供应物(即保健品)被用作延缓衰老的治疗手段,但有老年生物学专家认为,针对抗老方法的研究极难付诸实践——因为在这类研究中,死亡年龄是唯一有意义的终点,但它可能在应用抗老方法的数十年之后才出现。

尽管如此,人们仍越来越相信有效延缓衰老的老年生物学方法终会出现。他们认为既然其他哺乳动物都有方法延缓衰老,人类学会延缓衰老不过是时间问题。2002年,老年生物学家理查德·米勒(Richard A Miller)写道:“由此,我们姑且可以期望一剂抗老良方,将人类最长寿命与人类平均寿命之差值增加40%[228]。”

疾病压缩论:事实还是妄想?

1980年,美国医生詹姆斯·弗雷斯(James F Fries)提出了“疾病压缩论”的概念,并产生了深远影响[229]。他推测:患者临终的慢性病病程可被缩短,病情将迅速恶化直至死亡。

他认为人类寿命有定数——平均预期寿命虽持增长态势,最大预期寿命却相对持平。而且,采用健康的生活方式,慢性病的发病可以进一步延缓。其前提有二:一是推迟首次出现衰老征兆的年岁,二是缩短衰老的平均进程[229]。许多医学研究和治疗手段都包含这一概念。

柳叶刀死亡价值委员会曾向研究领域翘楚提问:医学研究是否致力于治愈所有疾病?若如此,人类将如何死亡?委员会得到的答案是:治愈所有疾病是一种努力,但不是一种期望。医学研究的首要目的是延长健康寿命,缩短临终病程。

英国一项基于65岁及以上人群的系列研究:“认知功能和老龄化研究”,对疾病压缩论进行了探索。1991年和2011年两次调查中若干变量的对比结果表明,如果以预期健康寿命为主要终点,这段时间内存在着比较温和的相对疾病压缩。

若以认知功能健全预期寿命为指标,则疾病压缩程度显著。但以无残疾预期寿命为指标,则会出现一个动态平衡——轻症的疾病压缩程度增加,而重症的疾病压缩程度减小[230]。研究发现的关键在于,衡量疾病压缩程度不能只用单一指标:疾病的压缩或扩张取决于研究所采用的指标及研究对象的年龄。

认知功能和老龄化研究者于2018年写道[230,231]:

“我们预计在2015-2035年间,多种疾病的共患病率将会提高,患有四种及以上疾病的患者比例将几近翻倍,其中三分之二会患精神疾病。预期寿命所延长的部分里(男性3.6年,女性2.9年),一大半(男性2.4年,女性2.5年)都要与四种及以上疾病相伴。造成这一情况的主要原因是疾病共患病率增加,而非共患病存活年限提高。未来二十年,疾病,尤其是多病共患的情况(四种及以上疾病),将扩张而非压缩。”

2010年,一份关于疾病压缩论的详细综述研究了美国(USA)的数据趋势[232]。该综述发现,在1998年至2008年期间,死亡率下降趋势放缓,行动能力出现恶化现象,带病生存时间增加。作者的结论是:尽管疾病压缩论这一设想看起来令人信服,但它实际可能和永生一样虚幻[232]。尽管有证据表明疾病压缩论并未实现,但这一概念仍在对健康概念的理解、卫生保健的作用和医学研究的目标产生持续、深远的影响。

衰老、失智症和衰弱

随着全世界人口预期寿命的普遍增加,人们的寿命也越来越长。85岁以上的死亡不同于年轻时的死亡,甚至与65-85岁的死亡迥乎不同[233]。失智、老年共病和衰弱在85岁以上的人群中更常见,目前失智是英国(UK)80岁以上男性和女性的主要死因[234]。这些情况需要社会层面和卫生保健层面共同响应,但实际上往往无法实现。许多高龄老人没有家人照护,即便有家人照护的老人,其老年伴侣或子女的照护负担也很重,照护者自己也可能身体不佳。护理费用也是一笔极高的开支,有可能导致储蓄、财产和遗产的失去(指第7部分第2节所定义的“失去”概念,译者注)。超高龄老人的偏好和愿望在很大程度上仍未研究透彻。在与世界渐行渐远的人身上,死亡常常被看作日常生活的一部分,而希望与家人在一起、与社区相联系等常识性的假设可能就不成立了[235]。

护理中心——在某些情况下被称为护理院、生活辅助中心、长期照护中心或养老院,越来越多地成为世界各地许多人的死亡场所(表2),这对现存死亡体系提出了一个挑战:养老机构夹在“家庭”和“康复、保健、养老、临终的场所”两个角色中间,必须小心经营。养老机构被认为是未来的临终关怀医院[236],但在生命末期照护中做到公平是很不容易的。工作人员培训、人事变动、生命末期临床决策支持、医疗和专业支持的可及性、高负荷工作等诸多问题都会增加生命末期整体照护的难度[237]。新冠疫情在世界各地养老院中的迅速蔓延,个人防护设备的匮乏和不成比例的高死亡人数,都凸显出弱势居民和工作人员没有受到足够支持或优先考虑。

识别临终

一切科学或技术进步都兼具文化或社会意义。和分娩一样,死亡逐渐从家庭转移到医疗体系之中,一个复杂的人类事件成了“用医学术语定义,以医学语言描述,通过医学框架理解,或者用医学干预方法‘治疗’”的对象[238]。

在这样的背景下,临终这一阶段的问题在于缺乏明确清晰的“诊断”供临床医生识别和确定:间质性肺病、重度呼吸困难患者的临终过程不同于肿瘤转移、恶病质综合征患者,也不同于一个主动脉夹层动脉瘤破裂数小时后的患者。但这三种情况的结局是相同的,其最终进程也都被称为临终。(本节所述“临终dying”所指的是“走向死亡的过程”,与带有“拒绝死亡到来”或“逆转死亡趋势”的治疗过程相对立,描述的是对于即将到来的死亡的认识和判断,继而宣布患者进入“临终状态”的过程。所谓临终的识别,即是意识到死亡作为必然结局的到来,进而接受这种结局。译者注)

临终的识别或早或晚,取决于患者的临床状况、临床医生和患者身边的人。临终识别的早晚可能会对患者、患者家属以及参与照护的临床医生产生重要影响。

关于临终诊断的文献越来越多[239],但由于缺乏清晰明确的临终诊断标准,临终诊断的理念受到限制,因此该概念的实用性仍然有限。医生和护士往往不愿意对严重疾病的预后和死亡时间作出预测,就算预测,也是相当的不准确[240]。目前学界已经开发了一系列的工具以优化这一过程[241],但临终诊断仍然是一门不精确的科学。

尽管难题重重,在人群水平的条件组中,还是可以发现一些不尽相同的临终模式。图4所示的轨迹反映了一些因癌症、器官衰竭或身体和认知能力下降等常见病症而临终的患者经历[242]。尽管这些模型不能对个案进行预测,但能够说明人们可能要面对的经历类型。

难以启齿的对话:告知坏消息,沟通与预测者的希望,担心对预后情况的直白讨论可能会使患者陷入绝望。当代医院对急性疾病采取“校正”方案,遵从僵化的医疗方案,无视个性化的预后情况,更不在意所采取措施成功的概率几何。现代医疗服务日益支离破碎,基层医疗和医院医疗之间缺乏沟通合作,进行此类对话的责任分工也不明确;急诊科医生可能会认为所谓难以启齿的对话是缓和医疗专家的职责范围,与家属间的“串谋”也可能是导致医患之间交流缺失的原因:家属可能会出于善意向医生施压,要求医生不要告诉患者他们已然处于临终阶段的事实。许多社会都支持关注社区的或医患关系的自主性,而非个体的自主性——在这种情况下,医生通常先向家属提供信息,然后再共同讨论向患者披露多少信息。许多文化也不能接受对死亡的直接讨论,或是关于一个人何时会死的预测。此外,有些临终者的认知条件或情感条件不能支持他们开展这种对话。虽然有委员会成员称失智症患者仍有能力进行丰富对话,由此表达愿望、偏好和选择,但超高龄患者或重度失智者可能确实无法完成对话。一个人何时开始死亡——用一个矛盾的术语来说,他们何时开始“主动临终”——通常很难确定,尽管理想情况下,这类对话应该在主动临终之前进行。

图4:癌症患者(上)、器官衰竭患者(中)和衰弱患者(下)的临终轨迹

经BMJ出版集团许可,转载自莫里(Murray)及其同事。

“难以启齿的对话”本不必如此困难——它本不该只有一次,而应是一个过程:理想情况下,它包含一系列的讨论。外科医生阿图·葛文德在《最好的告别》一书中建议,可以用五个问题作为这些话题的框架[46]——您如何理解自身所处状况和所患疾病?您对未来有何恐惧或担忧?您有何目标或优先考虑的事?哪些结果是您可以接受的?您愿意/不愿意牺牲什么?在这些问题之后,则可以问问患者,美好的一天是什么样的?

认为这样的对话“难以启齿”,本身就是它所面临障碍的象征。这样的对话应该“必不可少“,而非“难以启齿”。更广泛的医学界和医疗保健领域需要进行文化转型,让这样的对话成为医务人员的职业责任,成为愿意开展这种对话的患者和家庭的一项权利。

拒绝或放弃治疗

在临床一线,特别是在重症监护室,经常涉及是否暂停或放弃治疗的决定。临床判断对此至关重要,但伦理、法律、文化、宗教和经济因素也会影响相关决定(延伸讨论10)。

世界重症与危重症监护医学学会联合会(The World Federation of Societies of Intensive and Critical Care Medicine)强调,在拒绝和中途放弃治疗的问题上,世界范围内存在极大的实践差异:有些国家的法律对拒绝治疗和中途放弃治疗的规定是等同的;有些国家没有关于拒绝治疗或中途放弃治疗的法律建议或指南;还有些国家规定拒绝治疗合法,但中途放弃治疗违法[250]。

拒绝或中途放弃治疗的决定过程中,一个核心概念是治疗是否能使患者受益。人们用各种术语来形容某种治疗可能不奏效的情况:“无效医疗”、一词虽然广泛使用,但在当代被认为具有误导性,有人建议仅将其用于形容不可能奏效的治疗[251]。诸如“潜在不适当”的术语则用于至少有机会让患者受益的治疗,但在伦理考虑尚无定论的情况下,临床医生认为不应当提供的这类治疗[251]。

这种“潜在不适当”的治疗方法在世界各地被广泛使用,例如,在英格兰和威尔士发生的为临终患者插饲管[252],或在巴西发生的为晚期癌症患者提供重症监护等[253]。这些治疗方法之所以仍然存在,可能的原因有:医生难以界定和认定什么治疗应判定为无效,什么治疗可能不合适,什么治疗又可能有效;医生害怕承担责任;与患者和家属沟通不畅;过度自以为是;以及认为医学的首要任务是延长生命。

在高收入地区,中途放弃治疗的选择日趋平常。英国医院中2/3的ICU病患选择放弃正在进行的治疗后死亡[254];欧洲22个ICU病房中,这一比例甚至更高:因拒绝特定治疗而死亡的患者比例在1999年至2016年间从68%升至89%,在高收入地区,选择全力救治的病例死亡现象日益罕见[255]。

自相矛盾的是,印度作为一个资源稀缺的国家,放弃治疗的情况反而比高收入国家更罕见[256,257]。穷人在家中死去,得不到应有的缓和医疗;而有支付能力的人以治疗疾病为目标,关注点都落在身体器官的层面——但事实上,这类治疗可能会对死者及其家庭造成负面影响——肾透析、人工维持呼吸、全肠外营养或者体外膜肺氧合等人工生命维持措施能够将死亡过程延迟数周甚至更长,但此类治疗会引起巨大的身心与社会压力,甚至导致家庭破产[258]。

印度选择不接受生命维持治疗的ICU患者的比例较低,为22%-36%[256,257],其中2/3的病人因不愿接受生命维持治疗而在生命末期出院,这种行为甚至会在档案中记录为“不遵医嘱自行出院”(LAMA)。这种记录免除了医院的责任,却导致患者在缺少症状控制措施或缓和医疗的情况下死亡。正如2020年《印度危重症医疗杂志》(Indian Journal of Critical Care Medicine)的一篇社论所指出:“治疗无望,无力支付,医生与医院管理者暗许共同促成了这种结果”[259]。

善意不作为与放弃治疗厌恶

在许多司法管辖区,开始生命维持治疗后又将其撤除——例如移除呼吸机或饲管——在法律和伦理上等同于一开始就不提供此类治疗手段,二者均被视为所谓的“善意不作为”——即,既非疏忽的不作为,也非主动实施意在结束生命的行为。然而,在其实践中,一些医疗服务提供者并不能明晰二者之间的区别所在,他们认定中途放弃治疗的行为导致了死亡,这就导致了所谓的“放弃治疗厌恶”(但如果自一开始就不启动治疗,他们则是可以接受的)[260]。因为他们无法区分主动致死和允许自然死亡,所以部分临床医生将撤除生命维持措施与安乐死画上等号,即使法律允许,他们也不愿采取此种做法[261]。放弃治疗厌恶有时也会体现在国家法律中,如以色列《对濒死病人法》(Law on the Patient Nearing Death)允许不提供新一周期的通气循环,但禁止停止进行中的持续通气[262]。

不尝试心肺复苏决策

讨论最频繁的善意不作为是拒绝心肺复苏。不尝试心肺复苏(DNACPR)决策的普及情况在世界各地各有不同。有医疗从业者进行了两项有关DNACPR决策的调查,涉及36个国家,其结果显示,影响DNACPR决策的不仅有复杂的临床因素,还有经济、法律、文化和宗教方面的因素[263,264]。一项囊括加拿大、美国、欧洲、澳大利亚、巴西、日本和土耳其等高收入地区的决策研究调查发现,各国医生的DNACPR做法,比如决策是书面形式还是口头传达,或者护士和其他专业人员参与的几率等均有很大差异[263]。在16个亚洲国家所做的同一调查明确了与拒绝执行DNACPR决策独立相关的一系列因素[264],其中包括:不愿让患者家属或代理人牵涉进决策,认为DNACPR决策会涉及法律干涉,以及医生本人的宗教信仰;结果还显示家庭自费支出的增加与DNACPR决策的上升有关。作者指出:所有国家都必须构建伦理法律框架来指导相关复杂决策[264]。

临终关怀与缓和医疗

在20世纪下半叶,一些研究者开始强调临终者的需求。一系列案例研究描述了医院里临终者的现状,揭露了无法缓解的症状带来的负担以及不可治愈的患者被遗弃的惨状[265,266]。精神病专家伊丽莎白·库伯勒-罗斯(Elisabeth Kübler-Ross)在哀伤关怀方面的工作之前已有所提及,她在芝加哥大学的一系列研讨会上与患者和医学生们探讨了末期疾病诊断的影响,最终出版了她的专著《论死亡与濒临死亡》(On Death and Dying)[117]。在英国,作为护士、社会工作者和内科医生的西塞莉·桑德斯(Cicely Saunders)(1918-2005)在伦敦东部为临终患者提供专门服务,她研发了一种针对临终者及其家属的新照护模式,强调管理临终患者既要缓解其生理症状,也要兼顾其心理、精神和社会需求[267]。

这场临终关怀运动的核心宗旨是:缓解疼痛和症状的需求固然很迫切,但对临终者的照护需要一套全面的方法——将死亡看作生命中自然的一部分,帮助营造维系人情纽带的良机、让家人和朋友陪伴左右,让人们反思和理解正在发生的事情。应运而生的临终关怀医院在某些方面重现了早些年的临终场景——家人聚集在一起,解决最后的要务,并彼此分享最后的心里话。缓和医疗已被证明可以改善生命质量并减轻症状负担[268],且成本适中,经济实惠[269]。

临终关怀,以及随后而来的缓和医疗学科,明确表明,临终病人有权获得清晰的沟通、症状的缓解和富有同情心的护理。世界卫生组织支持该学科的早期发展,最初侧重于癌症疼痛,并制定了一系列重要的早期指南。世界卫生组织将缓和医疗定义为“一种通过对疼痛和其他身体、心理与灵性问题的早期识别和准确评估和治疗来预防和减轻痛苦,以改善面临危及生命疾病相关问题的患者及其家属的生活质量的方法”。[270]最近的讨论集中在缓和医疗的基本组成部分和减轻严重痛苦的作用,而不是强调危及生命的疾病[271]。

缓和医疗被认为是全民医疗卫生保健的一个组成部分[272],《阿斯塔纳宣言》(the Astana Declaration)承认缓和医疗是初级卫生保健的基本组成部分[273],随后呼吁将接受缓和医疗视为一项人权[274]。但是,根据世界卫生组织的估计,只有14%的缓和医疗需求得到了满足[48]。《柳叶刀》缓和医疗与疼痛缓解委员会强调了目前世界范围内缓和医疗服务的严重不公平性,特别是缺乏基本的止痛服务[7]。在提供缓和医疗的所有国家内部,缓和医疗的可及性也存在巨大差异——与大多数医疗服务一样呈反向梯度关系,即最需要的人得到最少。另外,缓和医疗的服务资金来源不一,世界各地的许多缓和医疗服务都依赖于慈善机构。在一些国家,缓和医疗已被纳入法定或公共卫生服务中,但仍无法得到来自政府的资金支持——这给服务的普及带来了风险和挑战,同时也提供了创新的机会。

主流医疗环境之外的临终关怀医院成功提供了一个“临终安居之所”,此举不经意间将临终者从医院的治疗环境中分流出来,促进了缓和医疗的发展。这种将临终者转移到独立机构接受专业护理的做法加强了临终者只能由专业人士照护的专业化观念,它鼓励的是解放医疗专业人士,使之回归专业的诊疗工作,并将曾由社区所承担的日常工作进一步专业化的模式。在英国,大多数人都是在急诊医院死亡,因此当地曾尝试强化急诊医院的工作人员的临终患者管理技术和能力,试图为临终者提供综合的照护途径,但该尝试最后以巨大失败告终(延伸讨论11)。谁应该负责照护临终者的争论一直持续至今,讨论涵盖了专科、全科和初级缓和医疗,及较新的相关进展——如关怀社区,公共卫生及缓和医疗运动。新的学科观点认为与其将临终关怀视为一个卫生保健问题,不如将其置于由社区主导的框架内[3]。

如本报告所阐明的,死亡、临终、临终关怀和哀伤的许多相关问题尚未得到解答。但如延伸讨论12所示,可用的资金太少,要做的工作还有很多。

第11部分:死亡和临终的未来情境

“未来已至——只是分布尚不均衡”

——威廉·吉布森 (William Gibson)

未来是不可预测的。意料之外的事件必然出现,常常还会有重大影响。例如,发生某种疫情在意料之中,但新冠疫情的许多特征出乎人们意料之外——这就意味着,我们针对疫情所做的准备工作并未经过充分的测试。不过,在为未来做准备时,还是有必要充分考虑可能出现的情况。情境法就是考虑未来的一种方式,在第一次石油危机——一次人类毫无准备的浩劫——之后为人们所采用。情境法不预测未来,而是勾勒合情合理的未来图景。对是否合理的判断标准设置得很宽泛,它描述的不是人们希望发生的事情,而是事实上可能发生的事情。采用情境法的前例包括对南非种族隔离后的未来[296]、英国的国民医疗服务体系[297],和科学出版的考量[298]。情境法在许多方面都能帮助我们思考当下,发现无论未来如何,重要性都不减的大事。

情境的创设往往经过精心描画,但简单分享想象同样有其价值的。我们在此想象了五种死亡和临终的未来情境,在这五种情境中,“未来已至,只是分布尚不均衡”的观点均有体现。

情境 4:重新平衡——聚焦卫生保健系统改革与医疗目标

情境5:协助死亡得到广泛认可

协助死亡成为全民医疗的一部分

协助死亡的观念已经影响了几乎所有高收入国家和许多中低收入国家。申请协助死亡者必须具备健全心智与决断能力。协助死亡不仅适用于接近生命终点的人,也适用于难以忍受病痛的人、失智患者和“厌倦了生命”的人。协助死亡申请的监管十分严格,一般由医务人员提供(包括缓和医疗从业者)。在一些国家,有多达四分之一的人选择以这种方式死亡。

第12部分:重新构想死亡和临终——本委员会的现实主义乌托邦构想

“[现实主义乌托邦]通过能够实现公民基本利益的条件,将合理性和正义性结合起来。”

——约翰-罗尔斯(John Rawls)[21]

上述情境是对未来可能发生情况的想象,而真正的未来可能是这些设想的结合,也可能是我们完全没有预想到的另一番情境。然而,政府、社会和医疗在死亡、临终和哀伤过程中并不被动。我们所有人都有塑造未来的能力。本委员会认为人类与死亡的关系、死亡方式需要彻底变革,而非缓缓转化。

现实主义乌托邦的概念由哲学家约翰-罗尔斯(John Rawls)首次提出,他试图以此定义一幅完全不同的未来社会愿景[21]。关键在于:现实主义乌托邦是激进的,但也是可以实现的。现实主义乌托邦创立的核心原则必须由全社会所认同,多重系统方法则必不可少。我们描绘了一个关于未来的死亡、临终和哀伤的现实主义乌托邦,并概述了它的五个原则。

(1) 解决了死亡、临终和哀伤的社会决定因素

健康的社会和政治决定因素——包括收入、就业、教育机会、物质环境、性别平等、社会支持、获得健康食品和医疗服务的机会,以及提供上述种种的所有政策法规——不仅决定了人们如何生活,也决定了人们如何死亡和哀伤。在全球范围内,许多死亡和痛苦都是糟糕条件和公平欠缺的结果,凄凉的死亡往往伴随着穷困的生活——原本都可以避免。在我们的现实主义乌托邦中,这些有关死亡、临终和哀伤的社会决定因素得以解决,这意味着人们可以活得更健康、死得更公平。

(2) 意识到临终不只是单纯的生理变化过程,更是人际关系及精神层面的变化过程

在现实主义乌托邦中,社会和卫生保健系统认识到死亡的核心在于社会关系和精神层面,而不仅仅是一个生理事件。因此,照护平衡发生了变化,在临终或哀伤时,在从养老院、医院到家庭的所有环境中,人与人之间的关系纽带得到充足重视,成为照护和支持患者的核心。卫生健康专业人士和患者之间的关系从交易关系转变为基于联结和同情的关系。

(3) 照护网络引领对临终患者、照护者和哀伤者的支持

照护网络由家庭和更广泛的社群成员与专业人士共同组成,包括临终者、家庭、医生、护士、有偿和无偿照护者及社群成员,跨越了非专业照护与专业照护的一般分界线。这种新型网络结构对传统权力差距提出挑战,主张人人平等参与,非专业照护和专业照护不再泾渭分明,而是相互结合。每个临终者或哀伤者都拥有这样一个明确围绕他们建立的网络。

(4) 死亡、临终和哀伤逐渐进入人们日常生活

人们意识到死亡、临终和哀伤是生命的自然组成部分,日常生活中,媒体、电影和电视、学校和社区都能让人们分享、讨论在日常生活中经历死亡、临终和哀伤的故事。国家和全球政策、报告和战略都承认并处理这些普遍经历。对这些话题公开、公平的讨论引发一系列更广泛的公共对话、辩论和行动。

(5) 死亡被理解为有其价值所在

死亡并不受人欢迎,但它具有不可否认的目的和价值。现实主义乌托邦指出:是死亡给出生、成长和变化以空间,没有死亡,文明将无法延续。此外,人们还认识到了与临终者共处的价值:我们给予临终的人们时间、关注和同情,从而与他们相连、与我们共同的脆弱相连,促使我们认识到我们彼此之间相互依存,进而理解人类关系的核心。

第13部分:死亡系统的转型

本委员会所描述的现实乌托邦原则是一个提纲挈领的概念,允许不同的文化和社群自主诠释,创造不同的版本。要从不尽人意的当下迈向蒸蒸日上的未来,就需要转变当下运作的死亡系统。然而,改革的努力和尝试是否有可能撬动如此复杂、非线性、相互依存而又相互联系的系统呢?这样的转变当然不是简单的转向或掉头,它甚至难以预测,因为意外随时可能发生。复杂社会系统的改变已有指南[299],亦有数个复杂程度各异的成功案例——多个社会性别平等状况的改善、空难遇难人数的下降、癌症患者五年存活率的提高等等。但光有这种认知并不足够,就好像大家都知道应对肥胖问题最好的办法是构建相关系统,但这种认知截至目前为止并没有成功降低多少国家的肥胖比例[53]。我们还需要认识到系统并非静止,而是不断变化的——本报告已经描述了死亡系统在几代之内如何发生巨变,并在未来情境中描述了系统可能的进一步变化。

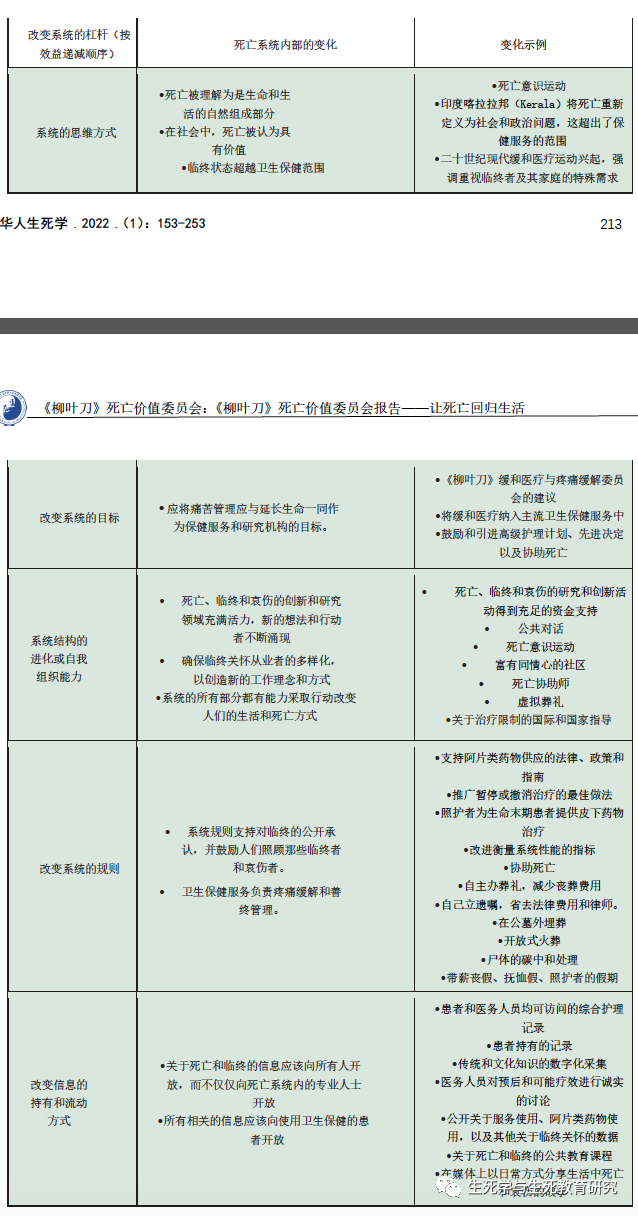

我们无法为改善死亡制度开具简易处方,但我们的共同原则与系列建议(第15部分)在改善死亡制度方面当有成效。系统并不能由个人或者一个委员会改变,而要由多个位点上的多位行动者来共同改变。如今已有许多团体在积极尝试改变死亡系统,我们在图5中列出了几例,但这远非全部。扩展和深化目前死亡系统的结构、理解变革死亡系统的过往尝试,都会有所助益。标定、学习以及根据所学进行改变是死亡系统变革的基础。

图5围绕美国环境科学家德内拉·梅多斯(Donella Meadows,1941-2001)所确定的支点展开,列举了数个转变死亡系统的尝试。梅多斯是可持续发展观的早期支持者,她在《增长的极限》(Limits to Growth)一书中阐述了人口、环境和经济三大系统间相互依存的关系[300,301]。

在她的书中,梅多斯试图对改变系统的支点进行排序,其中最重要和最有效的支点是改变系统的思维模式或范式。如前文所述,人们通过死亡意识运动、死亡咖啡馆、亡灵节以及大量书籍和电影,一直试图改变将死亡视为陌生、恐惧和纯粹消极的心态。但关于这些活动的有效性或其他方面的证据很少,还需要更多的证据。从1994年到2003年,“死在美国项目”获得了大笔慷慨的资助,旨在改变在美国的死亡和丧亲的文化和体验,但它并非完全成功[302]。该项目资助了基于艺术的活动、公众参与方案、科学研究和针对医疗专业人员的教育方案。对该项目的评估结论是,这是改变死亡和丧亲的文化和体验的“必要非充分条件”[302,303]。COVID-19大流行对死亡系统的影响尚未得到充分评估,但有新证据表明,公众的死亡焦虑可能已经增加[9]。大流行也可能已经增加了公众对加强死亡的医疗应急的倾向[10]。

第二个支点是转变体系目标。医疗体系在高收入国家扮演了“死亡监管者”的角色,其主要目的被锚定为延长寿命。这一目的为预防死亡、延长寿命的研究赢得了大量投资,但也使得临终患者常经历过度医疗。许多人呼吁,研究资源应分配给对临终体验的改善,缓和医疗运动也致力于减少痛苦,提高临终关怀质量。越来越多的人通过预先医疗计划、预先决定、预先指示保留其在临终和濒死时的掌控权。协助死亡运动也旨在改变死亡体系的目标。

图5: 系统内的杠杆作用,改编自梅多斯(Meadows)[300],并附有当前措施的示例

多方人士正为第三支点,即能改进或自行统筹体系结构的力量所努力,报告前文所述遍及全球的关怀城市、关怀社区运动就是这种力量的代表。许多国家都在进行的临终陪伴运动(death doula)以“临终回到我们的社区,我们的家”为其独特目的,相信死亡是大家的事,不应由医护人员独挑大梁[131]。有必要强调的是,我们需要进一步评估考量这种进程对于当下经验与实践的挑战和重塑。多元文化主义也能改变死亡体系,会将其他文化中的实践——如英国印度教徒的露天火葬——带入到一个既定文化体系当中。即便是像鼓励开棺举行葬礼这样的小小举动,也有可能改变死亡体系。

改变可以从体系内部规则开始。越来越多的国家、地区在引进协助死亡,这大概是在法律层面改变死亡体系最强有力的例证。许多国家阿片类药物难以获得的情况并非由于价格,而是由于法律禁令——这就有赖于这种规则改变来解决问题。更底层的规则也可以发生改变——如扩大医疗措施的实施范围,允许家庭护工、社区健康工作者进行注射和给药等操作。

梅多斯还指出,另一个远端的支点是改变信息保存和流通的方式。传统上,健康档案属于医护人员,而不归患者和普通公民所有。但患者和普通公民也越来越多地有权查看健康档案,并对其掌握话语权[304]。这项转变可与将教堂权力给予人民的宗教改革相比肩,有助于改变临终阶段的权力关系[305]。人们常在自身或其家属还未意识到死亡临头时就走向临终。如上文所述,许多专业及非专业组织正广泛提倡医护人员谈论死亡,坦率开展所谓“难以启齿的对话”——因其本就不必遮遮掩掩。

上述种种改变之中,有些可能使死亡体系逐步接近于本委员会所描述的“现实主义乌托邦”,但另一些改变则可能与之背道而驰。本报告发表后,本委员会及其人际关系网将研究、学习、支持、鼓励死亡体系向这一现实主义乌托邦发展。有些读者可能会觉得这个现实主义乌托邦并不现实,但在南印度喀拉拉邦(Kerala,in South India)已经有朝着现实主义乌托邦转变的这样一个死亡体系。因此,我们将花费部分篇幅,对该体系的起源、发展、优势、缺点和进一步发展的需要加以描述。

第14部分:喀拉拉邦的临终关怀

上述许多例子介绍的都是针对某个具体支点,或系统的某具体方面所做的工作,但在过去三十年里,印度南部喀拉拉邦(southern Indian state of Kerala)(人口约3500万)的临终关怀状况发生了更完整的系统变化。

印度(India)人口占世界人口的六分之一以上,每年约有6000万人死亡(此处原文数据疑有误,译者注),数以百万计的人无法获得基本医疗服务,还有许多人因为医疗的灾难性自费支出而破产。在此背景下,喀拉拉邦(Kerala)的医疗模式兼具低成本、公平性和参与性,成为了缓和医疗(包括临终关怀)向好发展的希望。这一模式的成功归功于该邦在看待疾病、临终、关怀和哀伤方面所进行的一系列范式转变。

1993年,两名医生M.R.拉贾戈帕兰(M.R. Rajagopal)(委员会成员)、苏雷什·库马尔(Suresh Kumar)和一名志愿者阿索卡·库马尔(Asoka Kumar)成立了一个民间社会组织,旨在帮助重病患者控制疼痛等症状。该组织总部设在科泽科德(Kozhikode)一所医学院的门诊部内,项目虽由社区捐款资助,也招募志愿者,但缓和医疗模式基于临床。这种模式的不足之处很快就显现出来:需要护理的患者无法独自去诊所,其家庭成员就必须放弃一整天的工作来陪护——对本就不富裕的家庭来说,这一天的工资也是巨大的损失。同时,人们所描述的复杂社会、情感和精神需求,即使有志愿者的支持,也无法通过远距离的临床服务来满足[306]。两年后,该团队开始主动上门家访卧床患者。

下一个范式转变发生在2000年,该团队革新了医疗工作者和社区对死亡和临终的理解。他们指出,绝症的临终是一个涉及医学层面的社会问题,而非人们通常认为的涉及社会层面的医学问题。团队通过宗教组织、积极分子和当地企业与社区开展讨论,询问他们是否将对临终或慢性病患者的照顾和支持视作社会问题。喀拉拉邦有着悠久的社会运动历史,人们明确回答这是一个社会问题。这种社区组织和运行的模式在喀拉拉邦的日常生活中很常见。

各社区开始采取应对措施,建立自己的地方网络,以识别和支持临终或慢性疾病患者。2001年,一个名为“缓和医疗社区网络”(Neighbourhood Network in Palliative Care)的保护组织成立,旨在为志愿者培训提供支持,教授医疗和照护技能,并为工作的开展提供初始资金。这些团体由农民、教师、当地商人等社区居民管理,充分利用了既有的社区资源和资产。医生和护士承担临床角色,但重要的是,社区志愿者合作组织才是这项服务的领导者。项目主张“每个志愿者都是领导者” [306],从一开始就明确了项目内的公平原则。到2007年,整个喀拉拉邦有近100个自治中心,由数千名志愿者形成的网络为其提供支持,并由当地社区捐款提供资金。

这种照护模式改变了当地居民的生活和死亡方式。如今,有专人上门探望绝症患者,帮助其家属展开照护工作,调动社区资源筹集资金资助孩子上学,为家庭提供食物,并帮助丧亲的配偶找到工作,获得收入,以支撑他们的家庭。志愿者们免费提供医疗和护理,并就预后问题与患者坦诚交谈。他们还向社区普及公共卫生知识,消除癌症会传染等错误观念,开展科普工作,劝说人们少吸烟、少嚼槟榔。社区行动特别有效地改善了当地社会对艾滋病毒携带者和艾滋病患者的污名化。志愿者们“授之以渔”,以可持续的方式照顾临终者,例如,教患者家属用椰汁为无法吞咽或插有鼻胃管的患者补充水分——椰汁安全无菌,能提供矿物质和水分,又在整个喀拉拉邦都能轻易获得。

来自不同的群体的人们广泛参与了该运动:警察作为推广者将其介绍给大家,并提供交通接送;学生负责筹集资金,在校园里建立诊所并提供家庭护理服务。而当该运动知名度提升,当地的政治团体和媒体也参与了进来。

志愿者团体也作为当地社区中的倡导者,带头挑战影响力极大的地区医疗机构。最初,志愿团队与私营肿瘤服务机构之间的关系非常紧张——后者对前者的举措持怀疑态度,认为这是在抢他们的生意。但通过讨论和共同照护,公立/私营医疗结构的肿瘤医生们逐渐接受了“死亡不是失败”“缓和医疗”和“家庭照护”的理念。现在,医务工作者和志愿服务团队之间已经达成了多方面的合作关系,接受缓和医疗邻里网络护理的患者可以免费获得住院床位,或享受来往当地私立医院的免费接送服务。在喀拉拉邦的许多地方,慢性病和绝症患者的临终过程已被彻底改变。

然而,喀拉拉邦仍有许多地区缺乏志愿者团体,也未普及医保服务。上述项目始于喀拉拉邦的北部地区,该地区拥有公认更开放的社区行动和更热烈的公民响应。有人认为同样的方法在南部地区会收效甚微,还有人认为缓和医疗邻里网络实际上是为慢性病患者建立了一个平行护理系统,免除了卫生系统对重病或临终患者提供支持的责任。同时,当地志愿者组织开始对当地居民提出的其他问题作出回应,例如:社区慢性精神疾病的管理的欠妥程度;工伤截瘫青年并不乐观的康复前景;还有肾脏替代疗法对家庭造成的灾难性经济损失。志愿者们不断展开新的活动,一一回应这些超出缓和医疗服务范围的问题。用一位志愿者的话说,“我们关注的是痛苦,而不是疾病。”

社区反应的过度美化也需要引起警惕——社区并不是绝对友善、同质、随时准备分享资源的团体,其内部存在着竞争利益和权力基础,与某一群体建立联系就可能会加剧其他群体现有的不平等或劣势。团队从一开始就正面讨论了这个问题,在项目进行中也在不断交流和学习。随着社区的发展和对干预措施的适应,我们可能需要重新考虑项目计划和实践所依据的假设[307]。我们将在附录中进一步探讨“社区”这一术语的含义。

第二次范式转变发生在2005年,喀拉拉邦政府响应社区行动的呼声,制定了缓和医疗地区政策。该政策于2008年颁布,指出缓和医疗应该具有广泛参与性,并与社区参与者紧密合作。该政策还进一步要求了所有初级保健单位应如何与当地志愿者单位合作提供缓和医疗[309]。

该政策的出台旨在将这种以家庭为基础、由志愿者主导的临终护理模式推广到所有的初级保健中心,作为全民健康保障的核心组成部分之一。同时,一项媒体活动通过印度最大的地区性报纸《美丽玛拉雅拉报》(Malayala Manorama)向公众介绍了临终患者或慢性疾病患者的需求,以及社会为他们提供的支持,在三天内就接到了五千多人次的志愿者报名。这次范式转变迅速扩大了可提供的服务储备量,并将前序实验性运动中的习得积累的技能重新纳入大规模保健服务中。

截至报告成文之时,喀拉拉全邦共有1600多个提供缓和医疗服务的机构,占印度全境大约2000个缓和医疗服务点的80%,且为数万名志愿者提供了培训。喀拉拉邦的所有地区都能提供一定水平和质量的缓和医疗服务,据估计,这些服务可以满足当地70%以上的缓和医疗需求;而印度全国平均只有23%的相关需求能得到满足[310]。该模式在公共卫生系统中的推广为其可及性和护理质量标准的制定提供了很多参考,但有些人认为,这种进步是以牺牲创新力和社区的问题应对能力为代价才换来的。卫生保健系统的服务提供成了卫生保健工作者的束缚,他们只按合同规定办事,这种张力持续存在;但公立/私营医疗服务机构与当地志愿者集体之间形成了紧密的伙伴关系,由此我们认识到,相关问题是可以通过服务提供方和社区在共同平台上的合作与谈判来解决的。

该模式得到了世界卫生组织的认可,并成为了其合作中心之一,即世界卫生组织社区参与缓和医疗和长期照顾合作中心(the WHO Collaborating Centre for Community Participation in Palliative Care and Long Term Care)。相关合作的其中一项工作就是将该模式推向印度其他各邦(普陀山、西孟加拉邦、曼尼普尔和德里),并在孟加拉国、印度尼西亚、缅甸和泰国进行试点推广。

政策改革

除照顾重病和临终患者之外,喀拉拉邦的缓和医疗实践举措还包括推进该邦阿片类药物使用政策改革,进而推进了印度议会的相关法律改革。

通过与威斯康星大学麦迪逊分校(University of Wisconsin–Madison)疼痛与政策研究小组的合作,早期缓和医疗工作者们成功说服印度政府通过了关于缓和医疗和阿片类药物使用的示范条例供各邦政府采用。虽然该条例在各邦并没有强制执行力,但一些州政府将其严格遵守落实,其中包括于1998年开始执行示范条例的喀拉拉邦。修订后的法案允许经过培训的医护人员为患者开出阿片类药物,药物供应问题也得到了解决。印度纾缓组织(Pallium India)成立于2003年,旨在提高喀拉拉邦以外的地区缓和医疗的服务提供能力,并力求改变28个邦通行的,用以限制阿片类药物供应和使用的复杂法规。2014年,印度议会修订了1985年《麻醉药品和精神药物法》,大大简化了开具阿片类药物的程序,改善了全印度中度至重度疼痛(包括临终)患者获得阿片类药物的情况。在持续宣传的作用下,印度政府在2012年颁布了国家缓和医疗计划,并于同年开启了缓和医疗医学的研究生课程,2017年缓和医疗被纳入印度国家卫生政策,2019年起纳入本科医学教育。

喀拉拉邦模式的全球应用:有可能实现吗?

自20世纪90年代初在喀拉拉邦发展起来的上述缓和医疗模式是一个深刻的系统变革典例,该实践成功改变了当地死亡和临终的现状,培养了强大的社区应对能力,使更多人能够接受缓和医疗,甚至影响了所在州和国家的政策,挑战了全球的照护模式。喀拉拉邦模式重新定义了临终照护,使之受到了超越医疗行业的普遍公众关注。

那么,喀拉拉邦模式能否适用于其他地区?它的影响已经在世界各地有所辐射,而我们想将其定点推广到印度西孟加拉邦和英国伦敦。

2014年,桑杰瓦尼(Sanjeevani)缓和医疗协会成立——这是西孟加拉邦纳迪亚区缓和医疗社区动员的一次试验,西孟加拉邦与喀拉拉邦的情况有许多不同,其人均寿命、文化程度和政府卫生支出都相对较低[311]。此外,西孟加拉邦历史上不曾有过公民或基层自主行动的先例,一直都是由政府或政党来主导文化和社会生活。缓和医疗的地区推广需要适应这种文化差异,因此,政府的领导对于当地的缓和医疗推广而言至关重要。尽管在喀拉拉邦模式和西孟加拉邦地区文化之间存在种种差异,但在2014年,该模式初次在西孟加拉邦落地时,仅在初步宣传活动后就招募到了1000多名志愿者,到2016年仍有900多名志愿者在持续活动[311]。该项目已经覆盖了西孟加拉邦的30个村舍(区),其具体执行仍基于志愿者行动:志愿者领导照护工作,持续参与决策的过程。尽管该项目的实际执行与喀拉拉邦最初的模式不尽相同,但它依旧代表着该邦其他地区原本的专业人员主导的照护模式发生了重大变化,反映了人们对社区卫生组织的态度转变。

2014年英国伦敦东部的一所临终关怀医院参照印度喀拉拉邦缓和医疗社区网络模式,发起了一项名为“邻里友爱关怀”的项目[312],该运动旨在将临终关怀改进成志愿者发起、社区响应的模式。虽然喀拉拉邦与英国人口、健康以及社会医疗结构的区别导致实际举措有所不同,但是两地居民对社区活动响应的积极性历来都很高,这一点是极其相似的。该计划核心目标是建立社区网络与提供临终关怀,但同时该运动也要挑战英国缓和医疗领域中专业人员领导的照护模式,探讨非专业/专业人员并存的可能。该项目发展到2016年时,在伦敦的3个地区已拥有200名志愿者;截至报告完稿时,另有10家临终关怀医院响应该倡议,超过2000名邻里友爱关怀志愿者参与其中[312]。有评估报告指出,该项目成功有三个关键因素:(1)在项目之初就认识到社区与各机构之间权力差异并尝试改变现状;(2)将人、社区与各机构之间关系作为工作核心;(3)为志愿者和临终者都建有服务机构[313]。

关于死亡系统改革的启示

喀拉拉邦模式在不同地区发展的例子证明了地缘支持是成功的必要条件。在其成功实行的地区,许多民众自发地支持临终者、照护者和哀悼者,并持续对其提供帮助,这体现了当地居民普遍有帮助他人的意愿。志愿者、临终者及其家庭,还有广大社区之间的关系与纽带是民众参与的动机和项目成功的催化剂。公民社会和医疗卫生服务机构如何戮力同心地照护临终者,以上就是生动的例子。

第15部分:建议

激进地改革死亡系统并非不可能,但此目标的实现需要社会上下一心。现实主义乌托邦描绘出未来死亡、临终和哀伤的蓝图,而本节将为其规划一条可能的实施路径。

考虑到死亡系统在世界各地情况各不相同,本文提供的建议较为笼统;但我们希望这些建议在落实的时候,都因地制宜,因时而变,遵循SMART原则(specific, measurable, attainable, relevant, and time-bound——具体化、可衡量性、可行性、相关性和时限性)。

总的建议

人际关系是死亡、临终与哀伤的根本。为改善临终体验,社会人际关系和社交网络必须置于核心地位。

在任何国家,无论收入高低,优化临终体验的责任都不仅仅在于卫生与社会服务机构,还落在社区之上;共享权利、决策和协同规划服务的伙伴关系是重中之重。

全社会必须广泛认识到全球范围内的死亡情况存在严重不公平,并采取措施减少这种不公平。必须承认阶级、性别、种族和地缘因素导致的交叉性和结构性不利条件,特别是必须承认妇女在社区护理和支持死亡、临终和哀伤方面起到了主要作用,也承担了过多负担。

本报告所推荐的一系列基础缓和医疗和疼痛缓解措施应构成各国卫生服务机构提供临终服务的最低限;配合相关服务还必须落实配套政策,包括阿片类药物的供应、获取和使用指导,也包括提供必要的个人防护设施。全民死亡素养,即民众驾驭死亡系统所需的知识技术,也仍亟待提高。

给公民社会的建议

死亡与临终方面的社区行为模式——如邻里友爱关怀运动、死亡教育和意识运动——应以因地制宜的方式普及,且不应仅仅由缓和医疗专业从业者主导。

应善用各类媒体来分享普罗大众死亡和哀伤的故事和经历,为公众提供相关特殊时刻的真实感悟。

死亡、临终和哀伤的仪式、传统和支持结构应得到保留,但需经由社区二次审查以保证不会加剧不公平现象。

针对卫生保健和社会关怀系统的建议

缓解痛苦与延长生命两手抓——各地各级卫生保健服务和研究机构均应将此作为目标。

应对个人及家庭进行有关死亡、临终和临终关怀的教育,卫生保健和社会关怀相关专业学生的课程内容以及从业人员的继续教育中必须包含相应内容,且应具有完整性、实质性以及强制性。

各国卫生系统中所有卫生保健和社会关怀专业人员都必须有能力照护临终患者及其家属,且这一能力应作为核心技能培养。只有确有专业支持需求时,才应将临终患者转送到专业缓和医疗机构。

医护人员应向患者和家属清晰阐述末期疾病干预措施的不确定性及其潜在的益处、风险和危害,以便他们在彻底知情后进行决策。

对于末期疾病的患者,若要在病程中的任意时间告知该疾病可能带来的死亡风险,告知全过程必须保证充分的情感支持,且这种告知应是卫生保健队伍的一项核心职责。

专业的缓和医疗系统应关注教育、研究、普通医护人员的能力培养,并且扩大缓和医疗的覆盖面,提高服务获得的公平性,而不只是提供服务。

养老院正在逐步成为死亡的常见发生地,因此必须优先着手改善养老院中的生活、死亡以及哀伤体验,并为此提供足够的资源。

针对研究者和研究资助者的建议

研究资助者应投资相关的项目、机构和社区,以实现死亡和临终的再平衡。

为实现这种再平衡,资助者应增加对临终关怀研究以及疾病预防和治疗研究的投资;且在卫生系统之外、针对边缘化人群以及在中低收入国家的多样化和创新性研究也应包含其中。

研究应侧重于评估中低收入背景下的临终关怀方案,着眼于阐明和普及一套基本的照护和服务[7]。

研究投资应关注发展长期的伙伴关系、过程和可持续的工作,同时开展短期项目来解决具体问题。

除缓和医疗学者外,其他广泛领域和学科的研究者也应进行关于死亡、临终和临终痛苦的研究,并邀请居民和患者参与研究工作,将其视为平等的研究伙伴。

研究内容应包括理解、定义和减少生命末期的过度医疗。

下一步研究应关注信息技术和社交媒体对死亡和临终理解与感受造成的影响,以及如何进一步发展这些技术以促使死亡和临终的再平衡和重新评估。

针对政府和政策制定者的建议

家庭和社区不应因生命末期自费治疗而陷入贫困,相应支出应由政府支撑和管理,并妥善解决。

应保证缓和医疗方案与对症治疗方案构成完全平行的自主选择关系,确保此二者在医疗保险覆盖和医疗支付方式等经济方面不存在影响患者决策的差异。

所有推行全民医疗卫生制度的国家都应研究公民在末期疾病的生命延续治疗方面愿意付出的经济成本——具体的数据收集形式可能包括公民陪审团或者其他民主机制。鉴于此方面支出的上升必然意味着其他方面支出的减少,公民应有权参与到平衡医院治疗和社区合作与照护的资源分配问题决策当中。

各国都应制定关于非专业照顾者和送终送葬带薪假的相关政策,并切实推广执行。

国家应设立方案以确保居民都有机会预先制定医疗照护计划。并应设立机制让卫生和社会保健服务机构、患者和照顾者共享共晓上述计划的内容。

若国家立法者考虑引入协助死亡,则应当审慎研究有此先例地区的经验,并深入思考如何制定接受协助死亡申请的标准,如何挑选资格认证者和服务提供者,以及如何管理和规范协助死亡。

各国都应制定关于拒绝和放弃治疗的明确准则,应参考相关的法律、伦理、文化和宗教观点,并思考其与协助死亡的区别。

关于卫生保健和社会关怀以及更广泛福祉的计划、政策、战略和报告制定及发布应始终将死亡、临终和哀伤纳入考量。

第16部分:关于未来

本报告的发表仅仅只是死亡价值问题探索的开始,这既是重新审视人与死亡关系的机会,也孕育着根本的变革。如前所述,死亡和临终一直被视为由专业医疗人员负责的生理过程。诚然,生理上的死亡无法避免,但死亡不应过度与医疗系统相绑定——它是涉及社会、心理、身体和精神方面的综合事件,应当得到各方面的综合考虑。目前人们习惯仅从医疗角度考虑死亡,这样的狭隘带来了许多后果:医疗沦为交易而丧失了医患之间的情感纽带,患者临终时出现过度医疗或不作为,患者的自尊受伤害,痛苦增加,以及资源的不合理使用。

为实现整体目标,整个死亡系统需要进行许多改革。我们希望用现实主义乌托邦来激发集体未来愿景,而在建议部分,我们概述了将要敦促政策制定者、社会保健系统、公民社会和社区采取的下一步措施。

自2022年起,我们将主导一系列基于本报告的多样化活动,旨在将本报告建议推广到全球,实现现实主义乌托邦。为了在不同的地区试实施我们的现实主义乌托邦计划,委员会将进行资金筹集。我们欢迎来自各个国家、具有不同观点的参与者同我们合作,并希望可以形成个人和机构共同参与改革的全球网络。

最后重申我们的核心论点:人们不仅要明白死亡与临终是正常的,更要意识到其所具有的价值。我们要在对临终者的关怀和对丧亲者的支持中找到一个新的平衡点,并呼吁全社会齐心协力,共同应对这一挑战。

柳叶刀死亡价值委员会

报告写作:

Libby Sallnow,圣克里斯托弗临终关怀中心 Richard Smith,英国气候变化健康联盟

写作团队(按姓氏字母排序):

Sam H Ahmedzai,谢菲尔德大学

Afsan Bhadelia,哈佛大学陈曾熙公共卫生学院

Charlotte Chamberlain,布里斯托医学院

丛亚丽, 北京大学医学部

Brett Doble, 杜克-新加坡国立大学医学院

Luckson Dullie, 马拉维大学

Robin Durie, 埃克塞特大学

Eric A Finkelstein, 杜克-新加坡国立大学医学院

Sam Guglani,格洛斯特郡医院

Melanie Hodson, 英国临终关怀组织(Hospice UK)

Bettina S Husebø, 卑尔根大学

Allan Kellehear, 佛蒙特大学

Celia Kitzinger,卡迪夫大学

Felicia Marie Knaul, 迈阿密大学

Scott A Murray, 爱丁堡大学

Julia Neuberger, 伦敦大学学院医院NHS基金会信托基金

Seamus O’Mahony, 伦敦国王学院

M R Rajagopal, 印度纾缓组织(Pallium India)

Sarah Russell,朴茨茅斯医院大学NHS信托基金

Eriko Sase, 乔治敦大学

Katherine E Sleeman, 伦敦国王学院

Sheldon Solomon, 斯基德莫尔学院

Ros Taylor, 哈灵顿关怀中心

Mpho Tutu van Furth (该作者无所属单位——译注)

Katrina Wyatt,埃克塞特大学

委员会成员(按姓氏字母排序):

Afsan Bhadelia

Jane Blazeby,

Tracey Bleakley,

丛亚丽

Luckson Dullie

Robin Durie

Eric A Finkelstein

Nahla Gafer,

Sam Guglani

Malcolm Johnson,

Celia Kitzinger

Jenny Kitzinger,

Felicia Marie Knaul

Arnoldo Kraus,

Julia Neuberger

Seamus O’Mahony

M R Rajagopal

Libby Sallnow

Eriko Sase

Sheldon Solomon

Richard Smith

Ros Taylor

Mpho Tutu van Furth,

Katrina Wyatt

《柳叶刀死亡价值重大报告》中文版翻译团队

主要译者

左右,北京大学医学部 金琪灵,北京外国语大学

翻译团队(排序不论先后,均来自北京大学医学部):

常敬海

陈秋岑

董仟禧

耿露宁

黄黎烜

李品娴

孙君瑶

吴襄仪

杨一夫

朱晨曦

丛亚丽

《华人生死学》编辑部翻译校对(排序不论先后):

高一虹,北京大学外国语学院

雷爱民,北京物资学院

朱明霞,澳门镜湖护理学院

王云岭,山东大学基础医学院

兰霞萍,江西科技学院教育学院

魏继红,北京大学医学人文学院

黎想,澳门镜湖护理学院

何仁富,浙江传媒学院

胡宜安,广州大学马克思主义学院

报告贡献

所有作者均参与了报告初稿的成型过程,LS和RS负责将报告修缮至终稿。

具体的作者贡献

LS负责撰写关于当代死亡制度、喀拉拉邦和现实的乌托邦的部分,并负责调整早期草稿、编辑包括内容提要、建议和摘要在内的全部初稿,并与RS一起修改了最终稿件。RS撰写了关于追求永生、气候变化和死亡的部分,以及其他各部分和摘要、导言、方法和结论的初稿和修订稿;并综合许多其他作者的贡献,编辑了报告的初稿。然后,LS和RS根据审稿人、其他作者及委员会成员的意见编写了报告终稿。SHA参与了稿件部分的起草,并参与了稿件草稿的审核、编辑和评论。AB参与了对整个报告内容的讨论,参与起草了关于指标和方法的部分,以及图表和建议的制定,并阅读核准了报告终稿。CC参与了整个报告内容的讨论,参与起草了关于悲伤、丧亲和孤独的部分,并阅读核准了报告终稿。YC对哲学部分有贡献。BD对经济学部分的写作和数据分析做出了贡献。LD参与了整个报告内容的讨论、社区再评估部分的起草,并阅读核准了报告终稿。RD参加了委员会议,是第4部分中哲学部分的主要作者,并对第6部分中对理解社区的作用有贡献,也是社区性质(见附录)的主要作者;RD还对理解死亡系统,以及对第3部分中系统理论的写作有贡献;也对过程稿进行了审查并提出意见。EAF参加了委员会议,为撰写经济学部分做出了贡献,并对过程稿进行了审阅和评论。SG参与了对整个报告内容的讨论,并参与起草了关于问题、价值观和死亡、围绕死亡的对话和诊断以及卫生经济学的部分,并阅读核准了报告终稿。MH参与起草了关于临终关怀和缓和医疗的部分(包括一些背景文献的检索),并参与了对整个报告内容的讨论;MH还参与起草了一份背景文件,即《缓和医疗能否驯服对死亡的恐惧?》。在一次共同的研讨会上,BSH对稿件设计的进一步发展做出了贡献,审查并修改了由MH、ES和SR撰写的关于临终关怀和缓和医疗的贡献的章节。BSH与SR一起负责关于养老院和失智症的部分,工作内容包括文献检索、写作和图表绘制。AK起草了报告中关于哀伤和丧亲的部分,并对过程稿进行了审阅和建议。CK参与了报告中关于协助死亡和生前预嘱部分的撰写,参与了对整个报告的讨论和修改,并阅读核准了报告终稿。FMK参加了定期的委员会议,提供了柳叶刀缓和医疗与疼痛缓解全球推广委员会报告信息,并对本报告进行了审查和评论。SAM参加了委员会议,参与了报告部分的撰写,并对过程稿进行了审阅和建议。JN参与了报告部分的起草工作,并对过程稿进行了审阅和建议。SoM为报告撰写了五篇讨论稿,涉及(1) 发病率控制;(2) 优逝善终;(3) 死亡的律师化;(4) 老年生物学和老龄化;(5) 难以启齿的对话。相关稿件的编辑版本被纳入报告终稿。MRR参与了文献检索和初稿的撰写。SR参与了预立医疗照护计划部分的撰写,参加了委员会议,并对稿件草稿进行了审阅和评论。ES参与了文献检索、数据收集、数据分析和数据解释,并参与了初稿的撰写。KES撰写了报告中关于姑息治疗研究部分的初稿,并对过程稿进行了审阅和建议。SS参与了关于报告中驯服死亡部分内容的讨论,并撰写了一篇关于恐怖管理理论的工作论文,描述了有意识和无意识的死亡焦虑如何影响人类的一般态度和行为,以及在医疗实践中的表现。RT对初稿做出了贡献,起草了关于生存意志、权力和性别以及临终关怀的段落,对结构和修改不断提出意见,并阅读核准了报告终稿。MTvF参加了委员会议,参与了报告部分的撰写,并对过程稿进行了审阅和建议。KW参与了整个报告内容的讨论,为起草关于社区的部分做出了贡献,包括图表绘制,并阅读核准了报告终稿。

致谢

在GW4——英格兰西部四校:巴斯大学、布里斯托大学、卡迪夫大学和埃克塞特大学的资助下,委员会在英国布里斯托举行了会议;

在洛克菲勒基金会的资助下,委员会在意大利贝拉焦举行了会议。

感谢国家健康研究所布里斯托生物医学研究中心(Jane Blazeby)提供的行政支持。感谢圣克里斯托弗临终关怀中心支持LS撰写本报告。感谢Abe Fellowship支持ES参与委员会工作。感谢Cicely Saunders International组织和Kirby Laing基金会对伦敦国王学院的资助,KES作为伦敦国王学院Laing Galazka缓和医疗荣誉学者受其支持。

感谢GW4、洛克菲勒基金会和Jane Blazeby的资助;感谢Carol Davies 的执行协助;感谢以下人员为本报告撰写提供的材料:T Baker, M J Bates, T Bleakley, L Hawryluck, J Hughes, Intensive Care National Audit and Research Centre, P W Keeley, R K Kayambankadzanja, A Kraus, D Miller, C Morris, E Namisango, L C Quigley, C O Schell, T Walter, I Williams, N Yamaguchi.

特别感谢英方负责人Libby Sallnow博士和Richard Smith先生对于《柳叶刀死亡价值重大报告》中文版翻译团队的授权、信任和支持。特别感谢《柳叶刀》杂志中国市场部市场经理刘楠女士帮助推荐本报告,并协调申请报告中文版的翻译授权。

利益声明

LS是世界卫生组织社区参与缓和医疗和长期护理合作中心的荣誉顾问。RS是Patients Know Best公司的主席,该公司是一家营利性公司,帮助患者和居民获取并控制他们的健康和社会护理记录,包括高级护理计划和预先指示;RS不收取报酬,但在该公司有股权;他还任Point of Care基金会的无偿主席,该基金会致力于推进健康和社会护理,包括临终关怀的人性化进程;他也是英国气候变化健康联盟的主席,该联盟联合多所皇家学院、英国医学会、《柳叶刀》和《英国医学杂志》,致力于减轻气候变化的影响,强调其对健康的风险和潜在利好;他持有United Health集团的股份,这是一家在美国、英国和其他国家运营的健康和福利公司,提供终生服务。SHA在2018年因作为主要作者之一发表了一项的研究而获得了Mundipharma的酬金。MH受雇于英国临终关怀组织(Hospice UK),担任信息支持主管,该组织是全国性的临终关怀和终生护理慈善机构,致力于确保所有患有晚期疾病或绝症的成年人和儿童在需要时得到他们所需要的护理和支持。CK和大多数人一样,对死亡和延长生命有亲身体验,这影响了她作为学者对这些问题的思考方式;她曾公开过自己的经历,特别是她姐姐Polly所经历的,与自身最大利益相违背的非自愿生命延长治疗;以及她母亲成功通过以书面形式拒绝治疗的生前预嘱以选择死亡的经历。CK也参与了一些与死亡和临终有关的委员会、工作小组和慈善机构,包括英国医学会修订临床辅助营养和水化指南小组的核心小组,以及英国皇家内科医学院的长期意识障碍指南发展小组。FMK报告了与本报告内容无关的利益关系——来自Merck KGaA/EMD Serono关于领导层性别平等的工作主题咨询费用、来自Grunenthal基金会的非财务支持、以及来自Roche、Vitas Healthcare、Chinoin、Grunenthal和Novartis的所提交工作之外的资助。JN是伦敦大学学院医院NHS基金会信托基金和Whittington医院NHS基金会信托基金的主席。MRR是印度纾缓组织(Pallium India)的无偿主席,该组织是印度的一个慈善信托机构,致力于将姑息治疗与卫生保健相结合,同时也是Trivandrum缓和医疗科学研究所的无偿主任,该研究所是世界卫生组织关于疼痛缓解培训普及和政策制定合作中心。ES报告了在进行研究期间来自社会科学研究委员会的个人费用;以及在提交的工作之外,来自埼玉县立大学(日本)、京都大学(日本)和东京大学(日本)的个人费用。KES由国家卫生研究院临床科学家奖学金(CS201515005)资助,是伦敦国王学院姑息治疗领域的Laing Galazka荣誉学者,受到Cicely Saunders International组织和Kirby Laing基金会的资助。本报告所表达的观点均是作者观点,不代表国家医疗服务系统、国家健康研究所或政府观点。所有其他作者均未声明竞争性利益。

本报告中文版翻译团队无相关利益声明。

最新发表

最新发表