联系我们

联系我们

-

huarenshengsixue@126.com

huarenshengsixue@126.com

-

传真 :

高一虹

摘要:本文以安宁疗护为例,从社会建构主义视角聚焦“语类”,提出“语类场”、“语类化”等概念,在对这组概念进行界定的基础上,将其与社会学家P.Bourdieu所言“惯习”联系起来,阐释了这些概念在中国大陆安宁疗护中的实际呈现,并讨论了安宁疗护语类化过程中的影响因素和场域的要素及其关系。

关键词:语类;语类场;语类化;安宁疗护;惯习

一、安宁疗护的语类场、语类化

1. 语类概念的界定和使用

在社会实践中,人们会反复使用某些有内部结构和外部功能的符号表达方式。对此学者依据其学科范围、路径和研究旨趣的差别,用不尽相同的术语来表述。在批评语言学传统内,Fairclough认为“话语”(discourse)较为抽象,既是“呈现世界的方式”也是“行动的方式”;而“语类”(genre)是其具体类别(1);Wodak与Fairclough一致,将语类定义为“习俗化的,相当程度上作为模式固定下来的与特定活动联系在一起的语言使用”,是“与特定社会活动类型相关联的得到社会认可的语言使用”(2)。系统功能语言学家 Martin 和 Rose将“语类”定义为“分步骤、有目标的社会过程”,内部有结构模式(3);另一位系统功能语言学家Matthiessen使用的“语域”(register)概念与之类似,即“语言的功能变体”,是特定情景语境中的意义潜能实现(4)。在其侧重语料库语言学视角、注重形式特征的教材中,Biber 和Conrad区分了语域、语类、语体(style)三种话语变体,语域强调共同的词汇-语法特征,有特定交际功能;语体也有其语言形式特征,更多与美学价值而非交际功能相联系;语类强调内部结构特征,但未必有特定功能(5)。

在参考前人研究的基础上,本文从社会语言学视角将“语类”定义为具有特定功能和结构的话语实体;语类的符号形式可以是口头的、书面的,或多模态的。语类有其社会功能,往往对应于某种“活动类型”(6);它一般有着清晰的边界,自成一体。法律条文、课堂教学、求职面试、广告等,都是语类的例子。

参照Fairclough对于话语的分层,语类有三层指向:核心层指口头、书面或多模态的“文本”形式,其内在的结构和要素。第二层是“话语实践”,即文本的生产、分布、消费。第三层是包括了话语实践在内的更宏观的“社会实践”,即话语事件的社会结构情境,及其如何影响话语实践,并被其建构(7)。

本研究认为语类还有第四个层面,即内化的、心理的层面。对于熟悉的基于情境的语类,某群体的成员会生成共同的“意象图示”(image schema)、“脚本”(script)、“认知模式”(cognitive models),即认知以及情绪和行为取向(8)。当进入一个现实(或想象)情境,人们会自然地启动这个烂熟于心的图式。比如进入医院,人们会自然启动包括挂号、门诊、取药等一系列环节在内的脚本,以及相应的符号行为。

作为内化的行为取向的语类,便是法国社会学家Pierre Bourdieu所说的“惯习”(habitus)。它一方面是结构化的结构(structured structures),即由人们所处的社会环境和条件影响带来;另一方面它也是生成结构的结构(structuring structures),形塑诸多类似的行为(Bourdieu概念的更多讨论见第二小节第二部分)。例如在学术论文实践中形成的思考和写作惯习,可能会影响其他问题的处理,如媒体信息的辨析和评价。Sarangi也曾在谈及语用学家Grice的合作准则时提出:“这种合作行为可以被视为某种形式的‘惯习’--行动和互动的方式”(9)。语类也是如此。如Bourdieu所言,“作为对游戏之感觉的惯习是具身化的社会游戏,成为了人们的第二天性......这类游戏的限制和要求尽管并不局限于硬性规则,但它们是强加于人的,即强加于某个特定的人群。这些人对其游戏有一种感觉,一种内在必要性的感觉,做好了感知和实施的准备。”(10)

人们在某个“场域”(field)中对某些语类的掌握,也可以构成Pierre Bourdieu所说的“文化资本”。根据Bourdieu的界定,文化资本有三种形式,一是身体化的形态,如语言技能;二是客体化的形态,体现在文化物品之中,如论文、小说;三是制度化的形态,体现于特定的制度安排,如学位认定(11)。语类尤为明显地体现为客体化的形态,但也可能体现为其他二者;三者之间可有密切联系(如对学术论文形式的掌握、写出的学术论文、学位论文通过答辩,获得学位)。对某些语类的掌握,也是对既定场域所需的文化资本的占有。例如会写学术论文,才能在学术界生存。

综上,与前人相关概念比较,本文所言“语类”有以下特征:(1)同时具有其社会功能和形式结构(同前文提到的Martin和Rose, 不同于Biber和Conrad);(2)与活动类型关联(同前文提到的Wodak),但未必与特定群体的刻板印象关联(有别于后文论及Agha、Johnstone的“语域”);(3)兼具外在的社会层面和内在的心理层面;(4)是一个分析视角;在分析同一社会语言现象时,可能与其他学者使用的其他概念交叉重叠。

2. 语类场、语类化

本文所说的“语类场”(field of genre; genre field),是指Bourdieu所言某个社会“场域”(field)(12)或子场域中的语类总体。语类场并非文本形式的简单相加,它呈现的是一系列功能相似的话语和社会实践,具有时间维度的稳定性、递归性(重复性),同时也会出现语类之间的交叠嵌套,随情境发展和变化。作为个体行动者,要达成一定的目标或获得投资的收益,是难以通过单个语类的实践去完成的,而是要置身语类场,(反复)实践一系列语类。事实上,语类场就是从话语角度体现的(子)场域。这与批评语言学家Wodak所言“行动领域”(fields of action)似有相通之处(13),不过Wodak的行动领域中有“非话语的实践”,我们则聚焦场域中的话语实践。

“语类化”(genreing, genreization),即语类形成发展的过程。当一个原本不存在的语类通过翻译、口口相传、规则制定等方式稳定下来,成为文化中的一个习俗时,这个过程就是语类化。

与此相似,如果某个语类改变了其基本样态,功能、结构(以及传播方式)发生了性质变化,就是“再语类化”(re-genreing, re-genreization)的过程。例如,当“生前预嘱”从表达个人意愿的文本,通过立法成为具有法律效力的法律文本,就是一个再语类化的过程。同理,如果一个成型的语类逐渐远离人们的话语和社会实践,进而在代际传承中被忘却或解体,或者因意识形态的革命被批判和颠覆,那么就是在既定社会中“去语类化”(de-genreing, de-genreization)的过程。例如,巫师作法的仪式,在当代社会许多文化中都不再实践了,年轻人也逐渐失去相关心理模式,这便是去语类化。

在更宏观的层面,还可以谈论语类场的形成,或者“语类场化”(formation of genre field)。即,一批相互联系的新语类在同一时期相继形成,形成一个新的语类场,也即形成一个新的社会(子)场域。如心理咨询在20世纪80年代引进中国后,在职业化过程中从无到有地形成了包括咨询、督导、培训、学历课程、伦理守则、注册认定等语类在内的完整的语类场。

语类化以及与其相关的再语类化、去语类化、语类场化,是外部结构、功能逐渐变化的过程,与之伴随的是内化结构的变化。这也必然涉及价值观念的变化。在此意义上,语类化、再语类化、去语类化也是文化惯习慢慢演变的过程。

3. 安宁疗护语类场

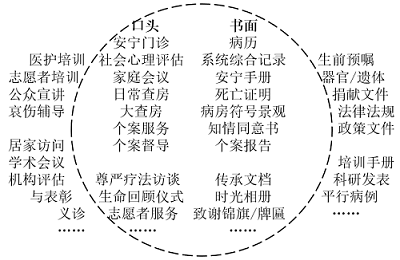

“安宁疗护”是一种医疗照护模式,指针对疾病终末期或晚期患者,控制痛苦和不适症状,提供身体、心理、社会、灵性的全方位照护,提高生命质量,帮助患者舒适安详、有尊严地离世。在快速进入老龄化社会的背景下,安宁疗护正在我国兴起;是医疗场域中新的子场域。基于北京市某安宁疗护示范基地医院安宁病房五年来的规律实践,以及作者两年半来在该病房的志愿服务和调研,图2尝试概括了医院情境中安宁疗护主要语类/活动类型构成的语类场:

图2. 安宁疗护语类场示意图

圆圈中是医院情境的主要语类,左列主要为口头形式,右列主要为书面形式。圈外的两列,是未必直接出现于医院安宁疗护情境,但与此情境有较密切联系的关联语类,同样地左列为口头主导,右列为文字或其他符号形式主导。语类多有清晰的边界,但语类场边界未必清晰,医院情境内外部语类以及内部语类之间可能有交叠且在变化中,整个语类场内外部语类之间也会有交叠和变化,因此难以穷尽性地列出语类清单。

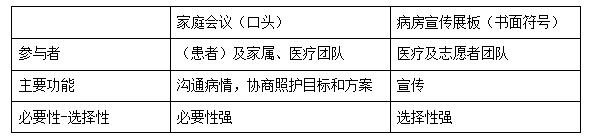

语类的基本样态可由以下参数简要概括:参与者、主要功能、必要性-选择性、独特性、主要符号形式。表1示例了家庭会议和病房宣传展板(符号景观的一部分)的基本语类样态:

表1. 语类参数示例

这些语类构成的语类场,传递出共同的价值观念:以病人的舒适和尊严为重,免除以痛苦为代价的延长生命手段,陪伴病人自然、没有痛苦地、安详地离世。这种注重生命质量而非生命传统的理念,明显有别于传统上“救死扶伤”、“妙手回春”、“长寿”的医疗理念。

4. 安宁疗护语类场中的语类化

安宁疗护语类场中,有相当一部分是传统医疗场域中没有的新语类。这其中包括安宁疗护家庭会议、患者表达医疗意愿的生前预嘱、对临终患者和家属(遗属)进行指导的安宁手册,等等。

以安宁疗护家庭会议为例。在我国传统文化语境中,濒死和死亡的议题在患者和家属之间往往心照不宣,家属甚至会要求医护向病人隐瞒病情。将死亡之前的状况、照护措施、死亡需要的准备等拿到公开的会议上谈论,甚至是在有患者亲自参与的会议上讨论,是难以想象的。然而在国际上,家庭会议是安宁疗护的必要环节,有规范的操作程序。除了口头形式的会议商讨,还有所有参会者签字的书面会议记录。在安宁疗护引进我国的过程中,相关负责人不仅接受了理念培训,而且到境外医院实地考察,学习了这套方法。本研究考察的安宁试点医院,开张五年来除了少数病人很快离世未及安排之外,对每位入院病人都开了家庭会议,旨在沟通病情,商议照护方案。病人本人的意愿得到最大程度的尊重,如果病人愿意并且身体状况允许,会参加家庭会议;否则医疗团队将引导家属站在病人本人的立场来感受和提出决策方案。家庭会议有清楚的目标和四步结构,对此已有基于语料的话语分析(14),以及指导实践的研究和宣传(15)。安宁家庭会议正在以各种方式被言说,并通过培训被推广。它在经历从不存在到鲜有的实践,再到常规性的、较为普遍的实践,乃至场域中必要的程序,即语类化。

再以外围语类生前预嘱为例。这是人们在生前意识清楚的前提下签署的指示性文件,说明在生命终末期对医疗护理的取舍意向。在世界上许多国家和地区,生前预嘱是具有法律效力的文件,在律师、医生处都有模版,可以修订后签署。我国原本没有这一语类。创建于2006年的“选择与尊严”公益网站,在美国非营利组织“有尊严地衰老”(Aging with Dignity)的生前预嘱《五个愿望》(Five Wishes)的基础上,根据我国国情对其进行翻译修订,形成了汉语版生前预嘱《我的五个愿望》,内容包括:“我要或不要什么医疗服务”“我希望使用或不使用生命支持治疗”“我希望别人怎样对待我”“我想让我的家人和朋友知道什么”“我希望谁帮助我”(16)。在本研究考察的医院,《我的五个愿望》并非像在美国很多医院那样堂而皇之地摆在医生门诊室的架子上,在门诊和病房一般也并不向病人主动提及。文本的纸质版是放在病房外走廊的架子上,供有兴趣的人取阅的。生前预嘱的推广机构是在“选择与尊严”公益网站基础上成立于2013年的公益组织“北京市生前预嘱推广协会”,该机构采用的正是这种低调的宣传手段,称为“安静地种树”。作为一个从国外引进的新语类,汉语版生前预嘱目前已经有几万人签署,在文本、话语实践和社会实践都初步实现了“语类化”,成为不容忽视的病房边缘存在。如果通过立法,由个人意愿文本成为具有法律效力、医护需执行的文本,便是生前预嘱的“再语类化”的过程。2022年6月《深圳经济特区医疗条例》修订版得以在人大常委会通过,规定医疗机构“应当尊重患者生前预嘱的意思表示”,揭开了生前预嘱再语类化的序幕。生前预嘱未来也有可能进入医疗情境的中心,成为主要语类。

二、安宁疗护语类的文化惯习建构

1. 语言变化的机制

语类或其他语言变体的研究,为考察语言演变与社会变迁的联系提供了渠道。在一个经济发展、语言生活(17)和社会变迁迅速的语境中,考察此联系十分重要,需要语言学与社会科学跨越边界(boundary crossing)(18)相遇的理论视角。

早期社会语言学采用语言变异的视角研究语音变化,用社会群体结构因素来解释语音变异。如Labov 1960年代对美国马萨诸塞州马岛(Martha’s Vineyard)居民语音变化的调查(19), 聚焦双元音/ay/和/aw/的央化现象。本来该现象在20世纪30年代已鲜见了,因此这是一种音变逆转。考察不同社会群体的央化现象分布发现,31-45年龄段的人央化程度高于其他年龄段;渔民的央化现象高于其他职业群体。结合访谈发现,在外来经济冲击的背景下,这些高央化的人群,对马岛传统的认同程度也高于其他群体。

系统功能语言学也持有语言动态发展的视角,Halliday等人发展了“社会符号变化”的大框架,包括“话语发生”(logogenesis),即文本的展开或阅读立场的变化,“个体发生”(ontogenesis),即个体语言的发展,“种系发生”(phylogenesis),即话语形式的历时进化;几个层面之间有双向互动的关系(20)。不过该学派的核心关注是其语法理论系统的构建和具体文本的解读,研究范式以共时为主导。

近一二十年来,语言人类学家提出的一些理论概念被广泛关注。Silverstein提出的“指向性秩序”(indexical order)(21)理论认为,当某种语言形式首次与某种社会意义联系起来形成常态模式时,就获得了“第一层指向性”。随着使用者将具有某种意识形态的用法加之于该模式,会产生新的“第二层指向性”,语言形式有了新的含义。依次类推,“第n层”指向性意义可能持续产生,叠加于已有的意义层次。“指向性秩序”主要针对的是与语言形式相联系的意义的变化,便于分析单个的词语或者表达方式。

“语域化”(enregisterment)指的是“语域”(register)的形成。根据Asif Agha的定义,语域是“言语的文化模式,即对话语类别的元语用分类。它将言语库与行动者、关系和行为的典型化联系起来。”“语域化”即语域形成的社会历史过程,“在这个过程中,语域的形式和价值逐渐与语言的其他部分区分开来”(22)。Johnstone的定义更为简洁:“将某组语言形式与社会身份进行意识形态联结的过程,称为‘语域化’”(23)。当人们想到某个语言变体,就会想到一组鲜明的语言特征和说这种话的某群人,以及对他们的刻板印象。这有别于传统社会语言学将语域与某职业群体的词汇(中性地)联系在一起的观点。Johnstone 对美国匹兹堡方言发展的历史考察例证了语域化过程。该方言的形成过程是多种力量的作用使然,其指示性意义也在发展和丰富。

本文讨论的“语类化”,为考察语言演变与社会变迁又提供了一个新视角。

2. 社会学家Bourdieu视野中的结构稳定性和可变性

在社会科学领域,社会“结构”与个体“能动性”的关系是理论站位的重要参数。强调稳定的社会结构自上而下规约的理论取向,被称为“社会结构主义”,强调能动的人与环境互动,建构环境乃至结构的理论取向,被称为“社会建构主义”。社会结构主义的研究常聚焦社会群体之间的(静态)不平等,揭示这种不平等如何通过教育等方式得以再生产。社会建构主义的研究则强调个体如何通过选择和行动与环境协商,改变其不利的地位境遇,环境也得以改变。由此,Labov的“语言变异”范式具有社会结构主义特征,而“指向性秩序”、“语域化”等概念具有社会建构主义色彩。社会结构主义以揭露不平等的现实为优势,但往往忽略积极改变的可能;社会建构主义以呈现自下而上的主观能动性和积极改变为优势,但在强势结构的语境里,结构的作用不可小觑。我们需要某种平衡,在注重建构的前提下,不忽视结构的影响。

Bourdieu将其理论界定为“建构主义的结构主义”和“结构主义的建构主义”(24)。他有关场域、资本、惯习及其关系的理论,既强调了结构的强势和稳定,也给予了建构的空间。因而具有较强的解释力。

Bourdieu将“场域”界定为在各种位置之间存在的客观关系的网络或构型(25)。它是具有相对独立性的社会空间,如法律、教育、医疗。每个场域有自己的游戏规则,通过行动者的实践形成并维持。场域中的行动者根据自己的资本和位置,进行利益的博弈,甚至重新制定规则。相对于马克思等人的社会结构主义视角,Bourdieu的场域是宏观“社会结构”与个体之间的中间层,在二者之间起着调节作用。Bourdieu的“资本”概念是马克思经济资本观的扩展,除经济资本之外还包括文化资本(借助教育传递的文化物品或技能,如语言)、社会资本(人际关系网络)、象征资本(又译符号资本,制度化、合法化了的权威,如成为偶像)。只有在具体场域,资本才得以存在并发挥作用。资本的多元化使场域的动力更加复杂,个体也有了更多投资的方向和资源。

“惯习”是某些稳定的“性情倾向”(disposition),“这些性情倾向在实践中获得,又持续不断地发挥各种实践作用;不断地被结构形塑而成,又持续不断地处在结构生成过程之中”。惯习逐渐养成于成长经历当中,反映着养成环境的社会条件,能够形成许多类似的看法和实践,延展到诸多场域。然而Bourdieu也明确澄清:“与某些人的理解正好相反,惯习不是宿命。由于惯习是历史的产物,所以它是一个开放的性情倾向系统,不断地随经验而变,从而在这些经验的影响下不断地强化或者修改自己的结构。它是稳定的,但不是永恒的!”(26)

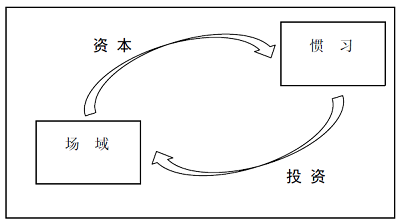

场域、资本和惯习的相互联系见图1:

图1.场域与惯习(27)

场域自上而下地形塑惯习,惯习是其“结果”;另一方面,惯习通过“做”或“实践”自下而上地建构场域。箭头代表的过程是资本的运作,即场域通过资本的分配来规约投资取向惯习,惯习通过投资实践来建构场域。这样的双向关系,充分体现了社会结构主义和社会建构主义的双重特征。

3. 语言变化与社会变迁

前人已贡献了一些理论概念,来概括语言演变以及社会结构的再生产和变化。但语言变化的理论概念还需要更为丰富,语言和社会视角对变化的阐释还需要更紧密的融合;对于Bourdieu理论建构主义的启示也还需要更多发掘。

在社会语言学研究中,对Bourdieu理论的应用多强调社会结构主义的一面,即场域的自我“再生产”,例如教育中的不公平、语言资源的分配不均、跨越社会层级向上流动的不可能。在众多民族志故事中,草根人物往往做出了许多投资努力向上攀爬,但是由于原有资本分配的不平等,其语言惯习不被场域的主流认可,这种努力多以失败告终(28)。

也有小部分相关研究在揭露结构不平等的同时揭示了挑战和改变的可能。如Norton对加拿大移民二语学习者的研究(29),呈现了个体是如何向自己选定的目标“投资”,并通过不断斗争和协商改变了所处境遇。研究者在此基础上提出了二语投资理论。这里的“投资”强调的是个体能动地选择并行动。该研究映证了Bourdieu理论的建构主义潜能。

除了词语之意义的扩展和叠加、言语共同体刻板印象的形成和个体命运的改变,我们还需要更多概念来关联语言和社会变迁。本文提出语类化、语类场概念,旨在以社会建构主义思想为主导,将语类相关现象与Bourdieu所言“惯习”的改变联系起来,同时充分意识到结构的影响。

4. 安宁疗护语类化过程中的影响因素

以我国情境家庭会议为例,安宁疗护场域中的语类化受到多层面力量的影响,包括:

政府的政策。中央和地方政府有关开展安宁疗护的政策,对安宁疗护场域的形成产生了自上而下的推动作用,也对具体语类的语类化过程有间接影响。例如医院派送相关人员到境外学习安宁疗护,其中就包括家庭会议的召开等具体活动是如何展开的。不过,政策本身无法规定得很细,也不能保证执行。

机构的推动。医院、职业行会性质的机构等,对语类的规范化、推广也有促进作用。例如搭建培训和交流平台,进行安宁疗护家庭会议以及其他活动类型的案例展示,培训医护人员、医务社工等开展相关实践,并对实践中的问题进行研讨、督导等。

医护人员的实践。推动并不意味着执行,更不意味着规范地执行。当实践第一线的医生,特别是相关科室的负责人、团队带领者,深刻认同安宁疗护的理念,掌握相关语类/活动类型的程序和技术、策略,认真地一例一例去实施时,对语类化过程具有强大的自下而上的建构力量。

病人和家属的参与。医患沟通需要双方的合作。一个家庭会议,如果患者和家属都拒绝参与或者拒绝积极配合,医护再怎么用力也无效。在家庭会议中,患方不仅要介绍病史病况,表达诉求,而且也会对治疗方案提出富有创意的建议。

外围组织和个人的参与。基金会、志愿者、新闻和社交媒体、学校、学会等组织和个人,也可能对语类的传播起着辅助但不可忽视的作用。如,安宁疗护家庭会议已经成为“第七届中国当代生死学研讨会”(2022年9月,北京大学医学部)的议题之一。大众对于安宁疗护理念的接受和实践也十分重要。

传统话语的竞争与协商。与推动力并存的是传统中相反的力量。将死亡摆在“会议”的桌面正式言说,家人之间相互讨论,这是违反中国文化语言禁忌传统的。因此可能由于医方的不够认同和患方的不配合而无法稳定实施。这种情况可能因机构而异,因执行者而异。新语类的语类化是一个斗争和协商的过程。

以上因素相互交织,从自上而下和自下而上的方向,共同作用于安宁疗护语类化的过程。

5. 安宁疗护场域的要素及关系

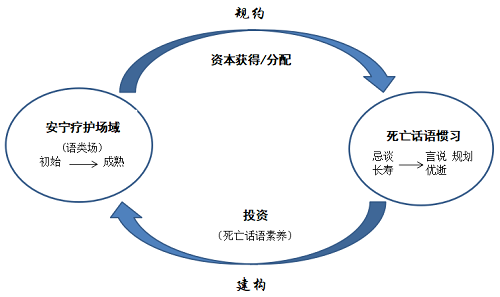

如图3所示,作为一个医疗场域中一个新的子场域,安宁疗护是相对独立、自成一体的,同时又是存在于整体的医疗场域当中,与其理念有明显矛盾的。它以“善终”而非“长寿”为目的,生命的质量成为资本,是人们投资的目标。它影响着人们的话语惯习,使人们从忌讳谈论死亡,转向言说和规划死亡,从追求长寿转而追求优逝。这样的新惯习构成了“死亡话语素养”(30),人们以此素养为资本向安宁疗护场域投资,以获得善

终。

图3.安宁疗护场域

在此过程中,新的惯习会与传统惯习不断产生冲突和斗争。新惯习的形成也有一个较长时间、较为痛苦的过程。代际的进步和成长往往是显而易见的。从上一辈人死亡的质量,下一辈人往往更加清楚自己要什么样的死亡,新的惯习得以形成和强化。

三、结语

加上了心理层面的、与社会学之“惯习”联系起来的“语类”以及相关的“语类场”、“语类化”等概念,有助于在语言学与社会科学之间架起桥梁,从话语的角度考察文化惯习的保持和变化,洞悉社会的变迁。

安宁疗护这一新的场域以新的语类(如家庭会议、生前预嘱)、新的规则(言说和规划死亡)影响着人们言说的方式;通过内化新的言说方式,形成新的惯习,人们向新的场域进行(生命质量的)投资;新的场域由此得到进一步建构,在与传统医疗场域理念和规则的协商和斗争中逐步发展。安宁疗护只是形成中的语类场的一例。每一个新职业的产生、每一个新学科的建立、每一项新法律的颁布和实施等,每一项新技术带来的变革,都涉及新的语类或语类场的形成。我们的语言生活正在发生诸多沧海桑田的变化。

语类和语类化是文化惯习保持或建构的话语机制的一种。它与Agha的“语域化”、Silverstein的“指向性秩序”等一样,是语言学和社会科学的“边界客体”(boundary object)(31),具有足够的力度和弹性,呼唤社会学者和语言学者跨越边界的创造性关注。未来对新语类及语类场的研究可能关注的方面包括:描写其功能和结构样态;追踪记录其形成和发展的历史过程;考察其内部不同价值观以及行为模式的斗争和协商;分析不同影响力之间的相互作用;调查处于其中的人的身份认同维持和变化,等等。以上议题也适用于正在消逝的语类和语类场。我们不妨充分利用语类相关概念的眼镜,去深刻洞察身边的语言和社会变迁的沧海桑田。

参考文献

(1)Fairclough, N. (2003). Analysing discourse: Textual analysis for social research (pp. 63, 7), Abindon: Routledge.

(2)Wodak, R. (2001). The discourse-historical approach. In R. Wodak & M. Meyer (Eds.), Methods of critical discourse analysis (pp.63-94), London: Sage.

(3)Martin, J.R. & Rose, D. (2008). Genre relations: Mapping culture (p.6). London: Equinox.

(4)Matthiessen, C. (2015). Register in the round: Registerial cartography. Functional Linguistics, 2(9), 1.

(5)Biber, D. & Conrad, S. (2019). Register, genre, and style, Cambridge: CUP.

(6)Levinson, S.C. (1979). Activity type and language. Linguistics, 17, 356-399.

Sarangi, S. (2000). Activity types, discourse types and interactional hybridity: The case of genetic counseling. In S. Sarangi & M. Coulthard (Eds.), Discourse and social life (pp.1-27), London: Routledge.

(7)Fairclough, N. (1992). Discourse and social change, Cambridge: Polity.

Fairclough, N. (2003). Analysing discourse: Textual analysis for social research, Abindon: Routledge.

高一虹:《死亡话语类型与社会变迁探索》,《外语研究》2019年第2期。

(8)Ungerer, F. & Schmid, H.J. (2021). An introduction to cognitive linguistics (2nd edition), Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.

(9)Sarangi, S. (2000). Activity types, discourse types and interactional hybridity: The case of genetic counseling. In S. Sarangi & M. Coulthard (Eds.), Discourse and social life (p.5), London: Routledge.

(10)Bourdieu, P. (1990). In other words (p.63), Trans. M. Adamson, Stanford, CA: Stanford University Press.

(11)(12)Bourdieu, P. (1986). The form of capital. In J.G. Richardson (Ed.), Handbook of theory and research for the sociology of education (pp.241-258), NY: Greenwood Press.

(13)Wodak, R. (2001). The discourse-historical approach. In R. Wodak & M. Meyer (Eds.), Methods of critical discourse analysis (p.66), London: Sage.

(14)秦苑、高一虹:《我国情境中的安宁疗护家庭会议:结构、挑战与策略》,《中国外语》,2021年第4期。

秦苑、高一虹:《安宁疗护家庭会议:言语行为分布与医生身份认同》,《外语研究》2021年第4期。

秦苑、高一虹:《安宁家庭会议中家属互动方式多模态研究--“病房婚礼”案例分析》,《外国语言文学》2022年第3期。

高一虹、秦苑:《安宁家庭会议中医生及团队互动的多模态分析》,《解放军外国语学院学报》2022年第6期。

(15)王蒙蒙:《临终病人与家属关于临终问题的家庭互动支持方案研究》,首都医科大学硕士论文(2021)。

秦佳琦:安宁疗护服务中,家庭会议如何开展?“北京医务社工”公众号,2022-03-03。

(16)卜晓晖:《中英文生前预嘱语类分析——中文版“我的五个愿望”与英文版“五个愿望”比较》,《中国社会语言学》,2017年第1期。

(17)李宇明:《语言生活与语言生活研究》,《语言战略研究》,2016年第3期。

(18)(31) Star, S.L. & Griesemer, J.R. (1989). Institutional ecology, 'translations' and boundary objects: Amateurs and professionals in Berkeley's Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39, Social Studies of Science, 19, 387-420.

(19)见祝畹瑾 主编:《新编社会语言学概论》,北京:北京大学出版社,2013年。

(20)Martin, J.R. & Rose, D. (2003). Working with discourse (pp.266-269). London: Continuum.

(21)Silverstein, M. (2003). Indexical order and the dialectics of sociolinguistic life, Language & Communication, 23, 193–229.

(22)Agha, A. (2007). Language and social relations (pp.145, 168), Cambridge & NY: CUP.

(23)Johnstone, B. (2011). Dialect enregisterment in performance, Journal of Sociolinguistics, 15, 657.

(24)Bourdieu, P. (1990). In other words (p.123), Trans. M. Adamson, Stanford, CA: Stanford University Press.

(25)Bourdieu, P. & Wacquant, L. (1992). An invitation to reflexive sociology (p.121), Cambridge: Polity.

(26)同上,p.178.

(27)改编自:Walther, M. (2014). Bourdieu's theory of practice as theoretical framework. In M. Walther (Ed.), Repatriation to France and Germany (p.15), Wiesbaden: Springer.

(28)Blommaert, J. (2010). The sociolinguistics of globalization, Cambridge: CUP.

(29)Norton, B. (2013). Identity and language learning (2nd edition). Bristol: Multilingual Matters.

(30)罗正鹏、高一虹:《走向死亡话语素养》,待刊。

Genre Field, Genreization of Palliative (Hospice) Care

as Mechanisms of Cultural Habitus Reconstruction

Gao Yihong

School of Foreign Languages, Peking University

Abstract: With special reference to palliative (hospice) care in Chinese mainland, this paper takes a social constructivist perspective to examine “genre.” Concepts of “field of genre / genre field” and “genreization” are proposed and these concepts are related to P. Bourdieu’s “habitus.” The paper discusses the emerging genres and genre fields of palliative (hospice) care in Chinese mainland, and explores the influencing factors of genreization as well as relations in this new field.

Key words: genre; genre field; genreization; palliative care; habitus

作者简介:

高一虹,北京大学英语语言文学博士,北京大学外国语学院教授,博士生导师。通讯地址:100871 北京大学外国语学院外国语言学及应用语言学研究所。Email: gaoyh@pku.edu.cn

最新发表

最新发表